80年代はみんなバンドに夢中だった 『イカ天』と『ホコ天』とバンドブームを振り返る

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

色あせない「ライブ感」の魅力

人気シンガー・ソングライターの米津玄師さんは、ニコニコ動画やYoutubeに投稿した自作の音楽を契機にブレークしました。まさに現代的といえます。2019年には、大ヒットした『パプリカ』の作者としても知られるようになりました。

現代の音楽は、インターネットを通じて知られていくのが当たり前です。パソコンの性能も向上し、かつては高価な機材が必要だったDTM(デスクトップミュージック。机上で楽曲制作の作業を行うこと)も、思いつきで始められるくらいになっています。

それでも、世の中からライブというものはなくなりません。都内には今でも多くのライブハウスがあり、さまざまなバンドが日々出演しています。時代が変わっても、「ライブ感」の魅力は決して色あせないということでしょうか。

新たなスタイルで音楽がつくられるようになり、また新たな形でバンドブームもやってくるのかも知れません。

日本の戦後史を振り返ると、これまでバンドブームは2度ありました。第1次バンドブームは1970年代後半のこと。サザンオールスターズやRCサクセションの登場した頃のことです。

1980年代に第2次バンドブームは、もっと巨大なブームでした。ブルーハーツやユニコーン、レベッカにプリンセス・プリンセスなど、現代に語り継がれるバンドが次々とブレークしたのです。

誰がボーカルをやるかをめぐって解散も

このブームとともに増えたのが、「取りあえずバンドを組んでみる」若者たちです。第1次ブームはバンドの演奏を楽しむものでしたが、第2次ブームは一転「自分たちもバンドをやろう!」というブームでした。

多くの中学生や高校生がギターを手に入れて、バンドに情熱を注ぐ風景があちこちの学校で見られました。もっともその多くは、誰がボーカルをやるかをめぐって短期間で解散したといいます。

若者たちが音楽を聞くだけでなく、自分たちも「やりたい!」と考えるようになったのは、音楽が日常に深く浸透していたからです。

ソニーが1979(昭和54)年に発売した携帯音楽プレーヤー「ウォークマン」は、1980年代になると価格も下がり爆発的に普及していきます。

ミニコンポも各社が競合し、値段はどんどん下がりました。当時の高校生の金銭感覚では、

・ウォークマン = 小遣いをためて買えるもの

・ミニコンポ = 入学などのお祝いで買ってもらえるもの

となっていました。

そこに流れるロックやパンクを通じて、音楽が「誰でもできるもの」「バンドは組めるもの」と考える若者が増えていったのです。

バンドスコアのTAB譜の果たした役割

さらに後押ししたのは、ギター演奏がわかりやすくなったことでした。それまでもギターは、「コードさえ覚えればなんとかなる」と考えられていましたが、バンドを組みたい若者が増えると、さらに手軽な手段が増えました。

市販されるバンドスコアではTAB譜が当たり前になりコード表を見てCだのFだのを覚えなくとも、指の置き方だけ練習すれば誰でも、取りあえずはギターを弾くことができるようになったのです。

『三宅裕司のいかすバンド天国』という伝説

これらのバンドブームの盛り上がりから、次々と際だった個性を持つインディーズバンドが生まれてきました。その盛り上がりの中で始まったのが、伝説のテレビ番組「イカ天」だったのです。

当時はテレビ局各社が、「深夜ならば規制も緩く、視聴率もあまり気にしなくてよい」と考え、マニアックな番組を次々と投入していた時代。幾つもの番組が覇権を競う土曜深夜、TBSの『平成名物TV 三宅裕司のいかすバンド天国』が登場したのは1989(平成元)年2月11日のことでした。

毎週土曜日深夜12時30分、10組のインディーズバンドが登場。萩原健太や中島啓江らの審査によって勝ち抜いたバンドが、「チャレンジャー賞」のバンドとなり、前回のイカ天キング(チャンピオン)バンドと対決、勝った方がイカ天キングとなるのが番組の基本的な流れです。

「イカ天」が新語・流行語大賞に

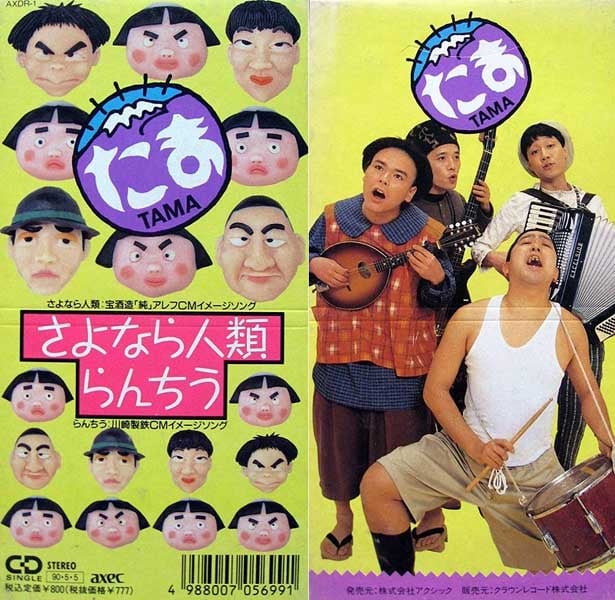

そこに登場したのは、21世紀の現代でも驚くほど得体の知れない個性的なバンドでした。奇妙ないでたちで谷崎潤一郎や太宰治の一節を歌う「人間椅子」。なぜかレオタードスタイルで歌う「ブラボー」。バックで琴の音色を流す「マサ子さん」。そして「たま」です。

これらの個性的なバンドの登場で番組は深夜にも拘わらず大ヒットし、1989年の新語・流行語大賞は「イカ天」が「大衆賞」を受賞しました。その余波から、1990(平成2)年の元旦には日本武道館で、前日に開催された第31回日本レコード大賞のセットを使い、「輝く!日本イカ天大賞」が開催されました。

奇才バンド、その名は「たま」

この時、大賞に輝いたのは「たま」でした。

番組では5週を勝ち抜いて3代目「グランドイカ天キング」となり、バンドに興味がない人でも知る存在になっていた「たま」ですが、実はまったく大賞に出場する気はありませんでした。

彼らは何度も出場を断り、ついにはTBSが「出禁」を口にして仕方なく出場したにもかかわらず、大賞を受賞。多くのバンドを前に、まったくやる気がないのに即興の歌詞を混ぜたり、メンバーの石川浩司さんが「面! 胴! 小手」(次第に、めん! どう! くせ!に変化)というパフォーマンスを交えたことは、今でも伝説となっています。

「イカ天」のブレークは、妙なバンドが世の中に知られるようになったわけではありませんでした。新たな文化も生み出したのです。

新たな文化を生み出した「イカ天」

ひとつは、ライブハウスの大衆化です。それまでライブハウスは限られたロックファンのための場で、一般人や中高生にとっては近寄り難い場所とされていました。そんな閉鎖的な場に、中高生が「イカ天」の盛り上がりによって、足を運ぶようになったのです。

あちこちで生まれるインディーズバンド。彼らが集まる場所となっていたのが日曜日の原宿の歩行者天国「ホコ天」でした。

1980年代前半の竹の子族のムーブメント以降、原宿は若者たちが「そこにいけばなにかに会える」と、取りあえず出掛ける街になっていました。日曜日になると、歩行者天国は若さゆえになにをやってもいい場所で、家出娘から反天皇制運動までもが集結し、得体の知れない空間となっていました。

1000人集める人気バンドも登場

そんな熱を持った若者たちが集う「ホコ天」は、存在をアピールしたいバンドにとっては欠かせない場所でした。

最盛期には、70とも90ともいわれる数のバンドが集結し、「美空ひばりさんのお通夜の日にも元気に明るく歌って」いた(『週刊明星』1989年7月20日号)ともいわれています。そこからは「ジュン・スカイ・ウォーカー」が生まれ、「THE BOOM」もデビューしました。中には1回のライブで1000人あまりも集める人気バンドまでも登場しました。

共通するファンとの「時間の共有」

「ホコ天」の魅力は、音楽だけではありません。バンドメンバーとファンの距離もそれまでになく近いものでした。なにしろ、演奏の時は華やかでも、バンドの活動は地道です。場所取りは早い者勝ちが暗黙の了解だったので、土曜の深夜から機材車を止めて場所取り。機材車がなければ道路にガムテープでバンド名を書くようになっていました。

当然、バンドのメンバーは日曜の朝早くから原宿にやってきます。午前中は、旗を取り付けたり機材を降ろしたりの準備時間です。ファンのほうも心得ていて、朝早くからやってきて準備や昼食の時間を共にするところから楽しんでいたのです。この時間の共有こそが「ホコ天」の魅力だったといえます。

現代ではネットで楽曲を発表し、会員制交流サイト(SNS)などでファンとの交流ができるようになりました。単に音楽を聴くだけでなく、同じ時間を共有したい――それは「ホコ天」の時代よりも簡単になりました。また新たなスタイルで、伝説が生まれてくるのでしょうか。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |