旧日本軍の駆逐艦が残ってる!「え、コレ…!?」 変わり果てた姿で奇跡の現存 なぜ軍艦が“港の一部”になったのか

- 乗りものニュース |

北九州港には帝国海軍の駆逐艦が現在も残っています。ただし「防波堤」として。そして一部はコンクリートに完全に埋没しています。戦後復興のため艦艇を転用した通称「軍艦防波堤」、一体なぜそのようなものができたのでしょうか。

食料を増やそう、漁獲量をあげよう、港を作ろう、ならば船を沈めよう

旧帝国海軍に在籍していた艦艇は残存数が極めて少なく、現在国内で完全な姿を留めるのは軍艦「三笠」、戦後に南極観測船となった「宗谷」、そして戦中に徴用され病院船となった「氷川丸」など、ごくわずかしか見られない状況です。

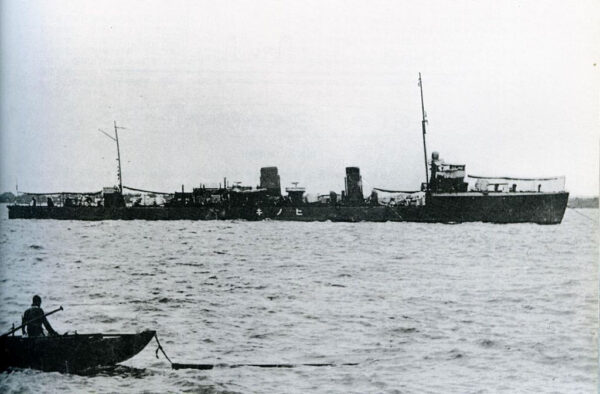

正面から見た軍艦防波堤「柳」(遠藤イヅル撮影)

正面から見た軍艦防波堤「柳」(遠藤イヅル撮影)

しかし、現在もなお福岡県北九州市若松区に残る駆逐艦「柳」も、貴重な海軍艦艇の生き残りとして注目を集めています。ただしこの柳は、「軍艦防波堤」という用途で、その姿をなんとか留めているのです。

1945(昭和20)年8月、太平洋戦争が終結して帝国海軍は解体されます。艦艇はすべて連合国軍に押収され、引き上げ輸送・掃海任務といった終戦処理業務の遂行、戦時賠償として戦勝国側への引き渡し、解体・海没処分などが行われました。

1948(昭和23)年6月26日に行われた第2回国会衆議院本会議第71号の議事録によると、最終的に連合国軍へ賠償として渡ったのは、大小680隻のうち1000tクラスの駆逐艦と海防艦135隻のみで、終戦直後は思いのほか多くの艦艇が残されていたことがわかります。

そこでGHQと日本政府は、終戦後すぐに、残ったこれら艦艇の船体を防波堤として有効活用する計画を立てました。港湾の整備による水産業振興がもたらす漁獲高アップと海上交通の利便性向上は、食料事情を改善し、日本の復興につながると考えたのです。しかし、港の新設は当時の貨幣価値で数億~数百億かかるとされ、それを作ろうにも極端に資材がない状態でした。

ところが、艦艇を転用した防波堤なら、1000万円から3000万円で建設することが可能で、すぐに立派な港ができると試算されました。

そして連合国軍から解体指示が出されていた艦艇のうち22隻を、“沈船防波堤”の候補に選定。秋田港や福島県小名浜港、東京都八丈島神湊港、京都府竹野港、山口県宇部港など全国各地に設置を予定して割り振りました。一時は政府の対応の遅れに業を煮やした連合国軍が、全艦の解体を命じる場面もありましたが、政府はあわてて連合国に陳謝し、最終的には海軍艦艇15隻が防波堤に使われたと言います。

洞海湾の入口に立地する若松港(現:北九州港)へ、運輸省第四港湾建設局によってつくられた軍艦防波堤は、まさにそのひとつです。この防波堤は終戦時、九州に残っていた駆逐艦「柳」「涼月(すずつき)」「冬月(ふゆづき)」の計3隻の船体を縦一列・約400mにわたって並べ、約770mの防波堤の大部分を形成しました。

なおこの3隻のうち「涼月」「冬月」は、前述の22隻には含まれていませんでした。

欧州遠征、「大和」に随伴…けっこう華麗な経歴だった「防波堤になった軍艦」

このうち現存する「柳」は、1917(大正6)年に、桃型駆逐艦の4番艦として佐世保海軍工廠で竣工しました。基準排水量755t、全長85.85m、全幅7.74mというサイズで、1万6700馬力の蒸気タービン機関を搭載して速力31.5ノットを誇りました。

「柳」は桃型駆逐艦の4番艦として竣工

「柳」は桃型駆逐艦の4番艦として竣工

第一次世界大戦時では、第二特務艦隊に属して欧州へ遠征。イギリスの依頼を受け、地中海で英国船団の護衛にあたりました。1932(昭和7)年の第一次上海事変では、揚子江水域の作戦にも参加しています。1940(昭和15)年に除籍された後は、佐世保で練習や教練に用いられたため、太平洋戦争には参戦していません。

「涼月」と「冬月」は、秋月型駆逐艦の3番艦・8番艦として、それぞれ1942(昭和17)年に三菱長崎造船所、1944(昭和19)年に舞鶴海軍工廠で竣工しました。基準排水量2701t、全長132.2m/134.2m、全幅11.6m、速力33ノットというスペックを持ち、1945(昭和20)年4月には「天一号」「菊水作戦」に参加。戦艦「大和」護衛のため沖縄に随伴、大破しつつも帰還した歴史を持ちます。

「涼月」は佐世保で、「冬月」は門司港で終戦を迎えたのち、どちらも1945(昭和20)年11月に除籍。そして1948(昭和23)年夏頃、「柳」とともに上甲板より上の構造物を撤去したうえで若松港まで曳航し、内部に岩石や土砂を流し込んで周囲をコンクリートで固めて沈設されました。「柳」と「涼月」が北向き、「冬月」が南向きに置かれ、「涼月」と「冬月」の船首は約8m重なって設置されました。

設置当初は、防波堤自体が陸地とつながっておらず、船体もほぼ残っている状態でしたが、1950(昭和25)年には土手が埋め立てられて歩いていけるようになりました。その後は、響灘の荒波が激しく軍艦防波堤に打ち付けたことで劣化・崩壊が進み、さらに1961(昭和36)年の台風でも大きな被害を受けました。

翌年には災害復旧工事の際に防波堤周囲が陸地に埋め立てられ、「涼月」「冬月」は完全にコンクリートの下に埋没。「柳」のみが船体を残しました。

台風で破壊されても残った「柳」

その後、1999年の台風で船首ブロックが横にずれるほどに破壊されましたが、当時すでに保存に向かっての動きが出始めていたこともあり、維持管理を行っている北九州市港湾局(現:港湾空港局)は船体の形状を維持するためのコンクリート壁を新設する修復を実施しました。軍艦防波堤を残そうとした、同局の取り組みに敬意を表したいと思います。

福岡県北九州市若松区の高塔山に建立された慰霊碑(遠藤イヅル撮影)

福岡県北九州市若松区の高塔山に建立された慰霊碑(遠藤イヅル撮影)

現在では、今なお船体の姿を視認できる沈船防波堤としてその価値が認められているほか、土木学会による「近代土木遺産2800選」にも選出。北九州市や若松区のガイドにも載るほどの観光スポットとなっています。周辺の埋め立てが進んだことで、軍艦防波堤は防波堤としての役割を終えているものの、歴史の一証人として、今後も高い存在意義を持ち続けるでしょう。

一方の「涼月」「冬月」は姿を見られませんが、自分の足元に、あの「大和」とともに戦い奇跡的に生還した艦艇が眠っているのか――当時はどんな風に設置されていたのか? 今はどんな状態で埋没しているだろうか? そんな想いを馳せました。

なお、北九州のほかに、現在でも姿を見られる帝国海軍に在籍した沈船防波堤としては、広島県呉市の安浦港に残るコンクリート船「第一武智丸」「第二武智丸」も有名な存在です。

ちなみに軍艦防波堤は、正しくは「響灘沈艦護岸」と呼びます。また、軍艦防波堤と称しているものの、厳密にいうと帝国海軍では駆逐艦などの艦艇は、軍艦に含まれませんでした。さらに、「柳」には初代「柳」のほか、1944(昭和19)年に藤永田造船所で建造された松型駆逐艦の2代目「柳」があり、防波堤に生まれ変わったのは初代の「柳」であることにも注意が必要です。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |