ついに実現「高速バスの“自動運転”」に乗った! 見えてきた未来 でも「こりゃ無人化は相当先だ」 実導入の課題は山積み

- 乗りものニュース |

ついに高速バスも自動運転 「超難関」ポイントは?

愛知県で、高速バス自動運転の実証実験が行われています。実際の高速道路、自動車専用道路で、高速バスタイプの車両が自動運転するのは国内で初めてです。筆者(成定竜一・高速バスマーケティング研究所代表)も、さっそく実験に同乗させてもらいました。そこで見えてきた高速バス事業の将来像と、だからこそ浮き彫りとなった課題をまとめます。

実証実験に使用した車両。三菱ふそうトラック・バス製「エアロエース」を改造した(画像:名鉄バス)

実証実験に使用した車両。三菱ふそうトラック・バス製「エアロエース」を改造した(画像:名鉄バス)

この取り組みは、愛知県が主体となり、名鉄バスを幹事会社とする企業グループが実施するものです。同社が保有する貸切バス車両を改造し「レベル2」の自動運転を行います。将来的な「レベル4」実現への課題や、その際における高速バスのビジネスモデルを検討するのが目的です。

自動運転レベル2は、アクセル、ブレーキとハンドル操作は自動ですが、運転の主体は人です。レベル4とは、特定の条件下においてシステムが全ての運転動作を行うものです。

名鉄バスらは事前に6000kmもの準備走行を重ね、この実証運行を迎えました。自動運転区間は、知多半島道路の阿久比IC、阿久比PA(愛知県知多郡)と中部国際空港旅客ターミナル前の間の上下線です。最高速度は80km/hで、本線からの分岐、合流および料金所の通過を含みます。

特に合流は、本線2車線と支線2車線が本線2車線に収束するジャンクションで、支線の左側車線から右へ2車線分の車線変更を伴う、ふだんでも気を遣う箇所です。合流点に差し掛かると方向指示器が自動で点滅し始め、周囲の車の位置や速度をシステムが認識して、本線上の車両の合間を見つけて左から合流します。

同乗日は見事に自動で合流しました。ただ道路状況によっては手動介入もある(実験が想定する走行条件外)ということです。

技術面は、路線バスタイプやトラックの自動運転で数々の実証実験を担う先進モビリティ社が担当しています。同社は、高速バスに固有の技術要素は特にないと言います。バス車両の制御は路線バスタイプで、また高速域での走行や合流はトラックで、それぞれ実験を重ねているからです。

運転士も驚く「人より早い」場面とは

しかし、高速バスの自動運転が簡単だったわけではありません。難しかった点を質問すると、実験を担当する同社第2技術部部長の井上典昭さんは、意外にも「サスペンション」を挙げました。

ハンドルから手を離して走行中(成定竜一撮影)

ハンドルから手を離して走行中(成定竜一撮影)

高速バス、貸切バスタイプの車両は、乗り心地をよくするためエアサスペンションを搭載し、路面の衝撃を、大きな周期のバウンシング(縦揺れ)で受け止め長い時間かけて収束させます。その間、車載したセンサー類も揺れ続け、正確な計測ができなくなります。その補正に苦労したそうです。

また、関係者が一様に緊張する場面は、料金所です。大型車が通過する際、料金所レーンの余裕は左右合わせて約50cmしかありません。今回の実験では、GNSS(GPSなどからの精緻な測位情報)に加え、高精度の立体地図(3Dマップ)による画像解析、また路面上の白線や縁石との距離によって自車の位置を精緻に把握。これにより常時、事前に設定した“軌道”とのずれを修正しながら走行します。

しかし料金所での減速時は、建物や標識など目標となる固定物が遠くて画像解析は使えず、路面上に白線がなく縁石も遠いため、GNSSに頼るしかありません。どうしても自車位置の認識精度が落ちてしまい、その分、“軌道”から数cm単位で左右にぶれることがあります。同乗時にも、一度だけ、料金所進入直前に手動運転へ切り替えてハンドルで修正する場面がありました。

自車の走行位置の認識精度は自動運転のキモであり、当日、運転席に座った名鉄バス主任運転士の鈴木英治さんも「アンダーパス通過時にGPSが遮られた瞬間の走行に気を遣う」と指摘します。“軌道”上に大きな落下物がある場面や工事による車線規制にも遭遇しましたが、現状では手動に切り替えるしかありません。

もっとも、総じて運転は“優等生的”で滑らか、かつ安定しています。鈴木さんとペアを組む主任運転士の北村真基さんは「海上を走る空港連絡橋で強い横風を受けた際のステアリング修正などは、人より対応が早いのではないか」と言います。多くの関係者も「技術面だけを見れば、自動運転は高速道路の方が簡単」との意見です。

技術は進化すれど…「経営」の課題

レベル4実現に向け課題も見えてきました。例えば支線から本線に合流する際、本線の上流側から来る車両の位置と速度のデータを早めに受け取ることができれば、より確実な合流も可能だとのこと。技術的にはトラックや乗用車と共通する点なので、道路管理者や各業界の協力が望まれます。

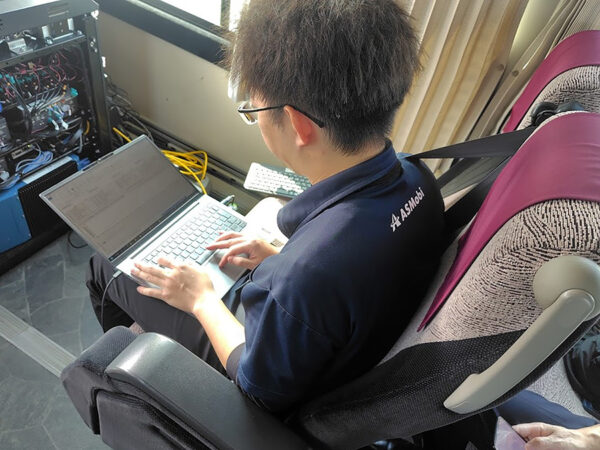

車内で自動運転システムを「調律」する先進モビリティ社の技術者(成定竜一撮影)

車内で自動運転システムを「調律」する先進モビリティ社の技術者(成定竜一撮影)

技術的な完成度が上る一方、事業者の経営サイドの課題も浮き彫りになりました。条件に恵まれた区間は自動運転が可能でも、営業所の出入庫など自動化が難しい箇所が残ります。

通常の業種なら、「スーパーマーケットがセルフレジを導入し店員を何人か減らす」というように、徐々に自動化を進め、進捗に応じ少しずつ要員を削減できます。しかしバスはもともと「1人」なので、「一部区間を自動運転化したから乗務員は0.8人」というわけにもいきません。いつかは「0人」になるとしても、相当先に思えます。逆にバス乗務員という立場から見れば、「AIに仕事を奪われるリスク」が意外にも小さいことになります。

名鉄バスは2024年に事業構想部を新設し、積極的に自動運転の実験に関わってきました。その意義は、自動化によって何を得られるか、それを探るという点にあるようです。

事業構想課長の大森厚志さんは、「遠隔監視による無乗務員走行や、需要変動に応じた“増結”が実現すれば、要員数の削減も可能になるでしょう」と将来像を描きます。その際には「車内に乗務員がいないことに対する乗客の不安解消や、共同運行先との調整が課題になる」としつつ、しかし、それは「たらればの話」と認めます。

自動運転の間は「運転」ではない――ということは?

バス乗務員は法令により、1日に運転できる時間や、連続して運転できる時間に上限があります。レベル4が実現すれば、自動運転の間は「運転」とみなされないので、事実上、この上限が緩和されることになります。

当日、運転席に座った名鉄バス運転士の鈴木英治さん(左)と北村真基さん(成定竜一撮影)

当日、運転席に座った名鉄バス運転士の鈴木英治さん(左)と北村真基さん(成定竜一撮影)

ところが、出勤から退勤までの拘束時間の上限という規制もあるので、高速バスの仕業(運行ダイヤと勤務シフトの組み合わせ)を変える余地はほぼありません。自動運転の動作中、乗務員の身体的負担がどれほど軽減されるかも未知数です。

しいて言えば、片道4時間前後の中距離路線において、大渋滞や通行止めにより結果として運転時間の上限を超えるリスクを避けるため、連休や荒天時に予防的に配置している交替乗務員が不要になるとか、片道2時間未満の短距離路線において折り返し時間を詰めて仕業を効率化するなど、わずかな改善は期待できます。

理屈では、経営的なメリットが些少でもまずは事業に実装し、”実戦での経験“がさらに技術を向上させ、大きな進歩につながるサイクルを目指すべきでしょう。しかし法制度や費用負担などの面で、公的な実験以外でバス事業者が自前で自動運転を導入できるようになるまで、まだまだ時間が必要です。

現在、中小型バスを中心に自動運転バスの実証実験が花盛りです。しかし、ここまでの技術的成果を“見世物”にする段階は越えようとしているように感じます。一方、少子高齢化により国全体で労働力が急減し、各業界が働き手を奪い合う環境は変えられません。「100%自動、無乗務員」の実現は遠いことを理解したうえで、むろん技術面の進歩を止めることなく、それと並行して、今後は少しでも現実の事業に実装するモデル作りに課題が移るでしょう。

この「いつか到来する未来」と「いま足元の課題」をつなぐ“軌道”作りこそ、バス事業者や、筆者のような事業サイドのコンサルタントに投げられた大きな宿題だと、あらためて痛感させられた一日でした。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |