羊かん製造だけじゃない! 日本海軍の人気もの「間宮」じつは知られざる“裏の顔”も

- 乗りものニュース |

旧日本海軍で戦闘艦艇ではないながら知名度の高い艦に「間宮」があります。将兵たちが垂涎で求めたという名物の「間宮羊かん」などが広く知られますが、実は食とは全く別の、とある重要任務も担っていました。

給油艦の予定が劇的チェンジ!

「艦これ」の略称で知られるメディア作品『艦隊これくしょん』で、軍艦ではないにもかかわらず、トップクラスの人気を誇る船、それが給糧艦「間宮」です。

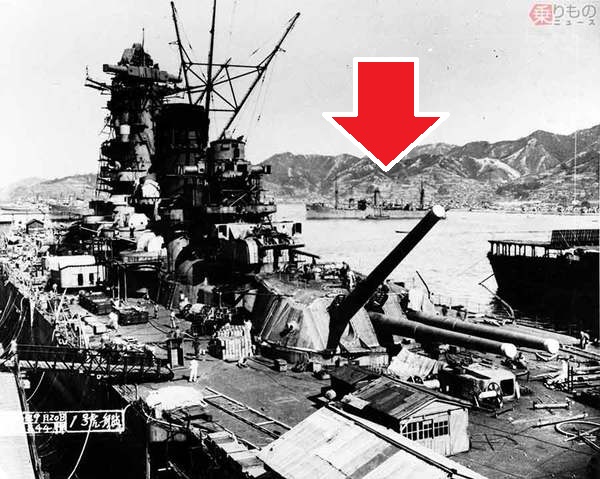

1941年9月20日に撮影された、呉海軍工廠で最終艤装中だった戦艦「大和」の有名な1枚。第三主砲塔の奥、赤い矢印で指したのが給糧艦「間宮」である(画像:アメリカ海軍)。

1941年9月20日に撮影された、呉海軍工廠で最終艤装中だった戦艦「大和」の有名な1枚。第三主砲塔の奥、赤い矢印で指したのが給糧艦「間宮」である(画像:アメリカ海軍)。

日本を離れて外洋で戦う艦隊の将兵に美味しいものを届ける「浮かぶ食糧倉庫」であり「走るキッチン」でもあった「間宮」は、今から103年前の1922年10月25日に起工され、翌年10月26日に進水しました。では、そんな“美味しい軍艦”ともいえる「間宮」は、いったいどんなフネだったのでしょうか。

明治維新以降の日本海軍は、補給の基本を沿岸の基地に依存する「グリーンウォーター・ネイビー(沿岸海軍)」として発達してきました。そのため、限られた予算で遠洋の外海での補給に用いる艦船を建造するよりも、できるだけ戦闘用艦艇の建造に予算を振り向けたいという考えから、これら補給用艦船の建造は二の次にされがちでした。というのも、軍内にはもし有事が起きたら、徴用した民間商船をこれら任務に充てればよいという考えもあったからです。

しかし第一次大戦後、アメリカが日本の仮想敵国として浮上してくると、はるか太平洋上で海戦が起こる可能性が大きく高まりました。そこで日本海軍は、海軍力増強のため戦艦8隻、巡洋戦艦8隻を中心に据えた一大拡張計画、いわゆる「八八艦隊計画」を立案、そのなかで給油艦(タンカー)6隻の建造を予定します。しかし、その後ワシントン海軍軍縮条約が締結されたことで、それら給油艦の整備も大幅に変更され、うち1隻を給糧艦とすることにしました。これが「間宮」です。

以前から食糧の運搬に特化した輸送船を求めていた海軍の主計科は、「間宮」の建造を諸手をあげて大歓迎しました。ところが過去に同様の艦種を建造したことがないので、艤装や仕様を研究して決定するには、相応の時間が必要でした。

しかし見方を変えれば、給糧艦は一般的な補給艦の一変種と捉えることもできます。そこで、自衛用の砲座や機関銃座こそ設置しましたが、船全体には商船構造を採用。客船や貨物船を多数設計した経験が豊富な川崎造船所に発注しました。これを受けた同社では、貨客船「はわい丸」の設計を下敷きにして「間宮」を建造することに決定、1922年10月25日に起工されたのです。

作りたての豆腐やコンニャクもどうぞ

「船の心臓」たる機関には、ワシントン海軍軍縮条約で建造中止となった「加賀」や「愛宕」のものが流用される予定でしたが、折しも空母化が進められていた巡洋戦艦「天城」が関東大震災で再生不能の大損傷を蒙り、代わりに「加賀」が空母化されることになりました。そこで、逆に「天城」の機関が「間宮」に流用されます。

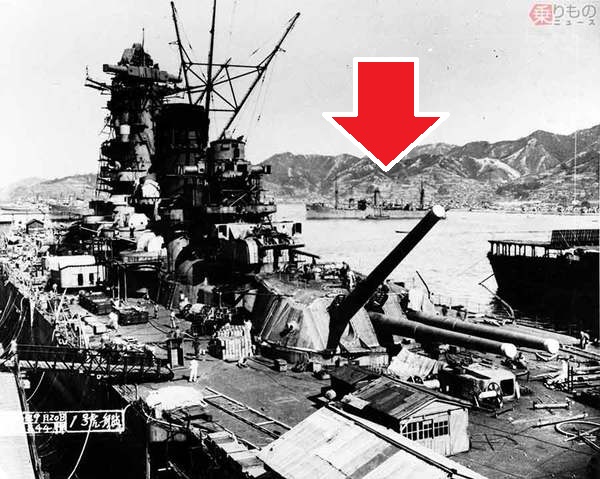

1941年9月20日に撮影された、呉海軍工廠で最終艤装中だった戦艦「大和」の写真の部分アップ。とくに給糧艦「間宮」を拡大したもの(画像:アメリカ海軍)。

1941年9月20日に撮影された、呉海軍工廠で最終艤装中だった戦艦「大和」の写真の部分アップ。とくに給糧艦「間宮」を拡大したもの(画像:アメリカ海軍)。

ただ、関東大震災の影響で当初予定されていた1923年10月31日の竣工は無理になり、同年10月26日に進水。1924年7月15日に竣工と、スケジュールは大幅に遅れてしまいました。

ところで、軍艦にはキッチンと食糧倉庫が付属しているのが普通ですが、特に駆逐艦や巡洋艦など小~中型の軍艦では、食材の貯蔵量に限界があります。加えて、これらの軍艦ではキッチンの能力も、戦艦や空母など大型艦のように充実しているわけではありません。そこで「間宮」には、補給用の大量の食材に加えて、充実した調理設備が揃えられており、軍艦ではあまり食べる機会が得られない「甘味品」などを大量に調理して艦隊に供給しました。

なかでも有名なのは「間宮羊かん」でしょう。、市井の老舗ブランドの羊かんにも負けない味と評されていました。ほかにもアイスクリーム、ラムネや饅頭、最中や菓子パンなども大量に調理でき、それらは特にキッチンの能力に限界があった小~中型の軍艦に供給されて喜ばれたそうです。

また、艦艇用貯蔵食材の高野豆腐や乾燥コンニャクではなく、より味わいのある生の豆腐やコンニャクも艦内で製造して艦隊に供給し、好評を博していました。そしてこれらの食材をつくるため、軍人だけでなく食品製造の専門家である豆腐職人や食肉加工職人、調理の専門家である菓子職人、コック、板前といった軍属を大勢乗せて勤務させていたのも、他艦にはない「間宮」ならではの特徴でした。

なお「間宮」は、原則として米や麦約2000t、野菜約60t、魚介類約100t、肉類約120t、鶏卵約4tに加えて、その他の食材多数を積載できました。

甘味だけじゃない!「病院」や「監査役」としても活躍

ほかにも「間宮」には、入浴施設や娯楽施設が設けられていました。それらは、設備に制約の多い小型艦艇の乗組員に供したほか、充実した医療設備も揃えていたので病院船代わりの対応も可能でした。

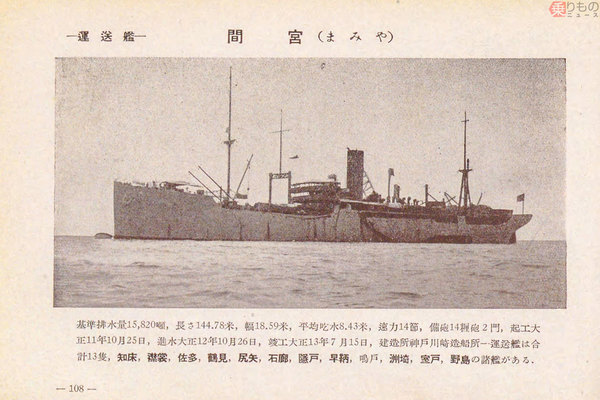

1940(昭和15)年に発刊された『日本軍艦集:2600年版』(海軍研究社)掲載の「間宮」。運送艦に分類されており特に給糧艦としての紹介はない(国立国会図書館蔵)。

1940(昭和15)年に発刊された『日本軍艦集:2600年版』(海軍研究社)掲載の「間宮」。運送艦に分類されており特に給糧艦としての紹介はない(国立国会図書館蔵)。

また、優れた無線通信設備も擁していたため、軍内の無線監査艦としても目を光らせています。無線監査とは、不適切な送受信や無駄な発信をしていないか目を光らせるもので、各艦の応答や発信時間を計測して通信技量を見定めるといったこともします。もし目に余るようであれば上級司令部に報告したり、場合によっては当該艦を摘発したりもあったとか。なので、それを知っている士官は「間宮」の姿を見ると緊張することもあったのではないでしょうか。

このように、「間宮」は平時から海軍内で重用されていましたが、太平洋戦争が始まると一躍、「艦隊の人気者」としての地位を獲得します。同艦は、厳しい戦場での数少ない楽しみのひとつ「食」の「お届け人」だったからです。なので、前線に赴く際には護衛の艦艇が付きましたが、それこそ要人警護のごとく「間宮」をていねいに守ったそうです。

そのおかげもあってか、「間宮」は1943年10月12日にアメリカ潜水艦「セロ」に雷撃されて大破したものの生還。続いて1944年5月6日にも、アメリカ潜水艦「スピアーフィッシュ」に雷撃されて損傷しましたが帰還できました。

しかし1944年12月20日、アメリカ潜水艦「シーライオン」が「間宮」を雷撃。最初の被雷は持ち堪えましたが、「シーライオン」は「間宮」がまだ浮いていることを知ると、翌21日に2度目の雷撃を加えました。

こうして、艦隊の将兵に愛された「間宮」は戦没してしまいます。生存者はわずかに4名とも6名ともいわれる悲劇的な最期でした。

旧日本海軍には「間宮」のほかに「伊良湖」という給糧艦もありました。しかし、船体サイズは「間宮」の方が大きく、また軍籍の期間も同艦の方が15年以上長いため(「伊良湖」の竣工は1941年12月、また戦没も「伊良湖」の方が早い)、結果、その知名度では圧倒的な差がついてしまったと言えるでしょう。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |