100円ショップの先祖? 戦前に存在した「高島屋十銭・二十銭ストア」をご存じか

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

百貨店系スーパーの元祖

都内にはかつて、百貨店系スーパーが多く店舗を構えていました。高級路線のクイーンズ伊勢丹はまだ残っていますが、大丸ピーコックはイオンに吸収されるなど、そのほとんどは姿を消しています。

そんな百貨店系スーパーの元祖といえるのが、戦前に存在した

「高島屋十銭・二十銭ストア」

です。

高島屋十銭・二十銭ストアとは、いったいどのようなお店だったのでしょうか。

衰退する百貨店系スーパー

現在、都内のスーパーの多くはイオンやダイエー、イトーヨーカドーなどの総合スーパーに占められています。とはいえ、

・オーケー

・ライフ

・オオゼキ

・サミットストア

・スーパー三和

などのスーパーは独自路線で顧客を獲得。肉のハナマサや業務スーパーのような大量買いに適した店舗もあれば、成城石井のような輸入食品に強い店、あるいはピアゴ、ロピアなどもあり、まだまだ可能性があるように見えます。電鉄会社もスーパーを経営しており、それぞれにファンがいます。

一方、かつて多かった百貨店系スーパーは姿を消しています。松坂屋ストアは親会社の合併で大丸ピーコックとなったのち、現在はイオン系列に。西武百貨店の系列だった西友も現在は米・ウォルマートの子会社に。生存の可能性が高いのは、高級路線に特化したクイーンズ伊勢丹くらいかもしれません。

そんな百貨店系スーパーの多くは、百貨店の隆盛と食品スーパーの台頭が見られた高度成長期に誕生しましたが、戦前からすでに展開していたチェーンもあります。それが高島屋系列の「高島屋十銭・二十銭ストア」なのです。

高島屋十銭・二十銭ストアの誕生前夜

1923(大正12)年の関東大震災後、都市の復興と鉄道の発達、郊外住宅地の開発などが急ピッチですすめられました。その結果、郊外に居住し、都心に通勤するサラリーマン層が拡大することに。

当時、それぞれの街には市場や個人商店が店を連ねていましたが、百貨店など大手資本がこの商機を見逃すはずはありません。まずは地元の有力者が「〇〇デパート」などと名付けた大型店舗をつくり、そこにさらに本物のデパート(百貨店資本)が参入していったのです。

1936(昭和11)年の東京市における商業施設の内訳を見ると、「均一連鎖店(現在のチェーンストア)」は5店あったことがわかりました。そして、均一連鎖店の多くは、高島屋を経営母体にもつ「高島屋十銭・二十銭ストア」でした。

「100円ショップの先祖」だった?

高島屋が本社を大阪に置いていることから、高島屋十銭・二十銭ストアも大阪で生まれました。

高島屋十銭・二十銭ストアは、高島屋南海店の10銭均一売り場が好評だったことを受けて、1931(昭和6)年に大阪の野田阪神や大正橋に百貨店の別売り場という形で開店しました。その後1932年からチェーン展開を始め、翌1933年に百貨店から独立しています。

文字通り10銭、あるいは20銭の均一価格で商品を販売する新業態の店舗で、現在隆盛をほこる「100円ショップの先祖」ともいえるかもしれません。

このころ(1933年)の物価は、例えば

・豆腐1丁:5銭

・うどん1玉:2銭

・食パン1斤:14銭

・花王せっけん:9銭

だったことがわかっています。大卒者の初任給は75円(7500銭)ほどでしたので、10銭・20銭は日常の生活に適した「買いやすい価格」だったのでしょう。

当時、東京近郊は非常に期待された市場として考えられていたため、大阪の高島屋が攻勢をかけ、1936年には東京地区全体で18店のストアを営業するに至っています。

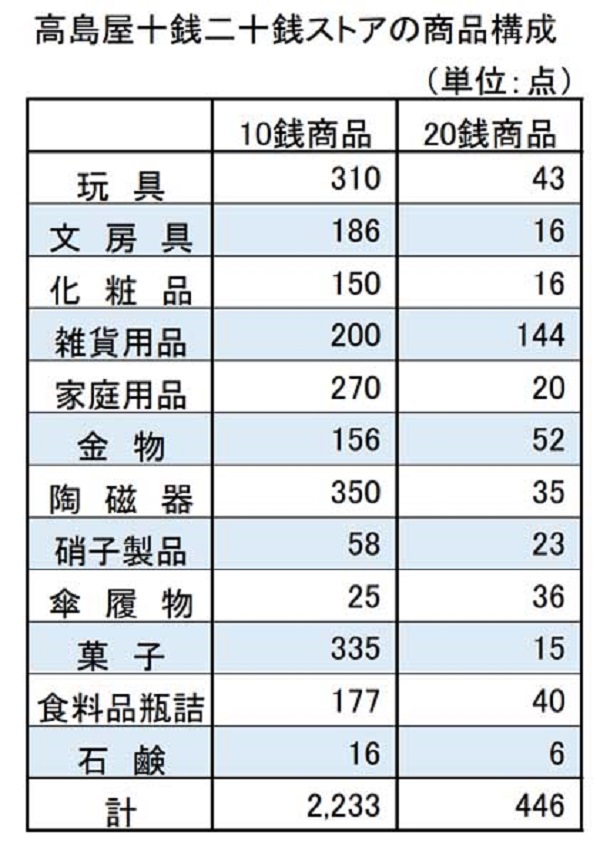

多岐にわたった商品構成

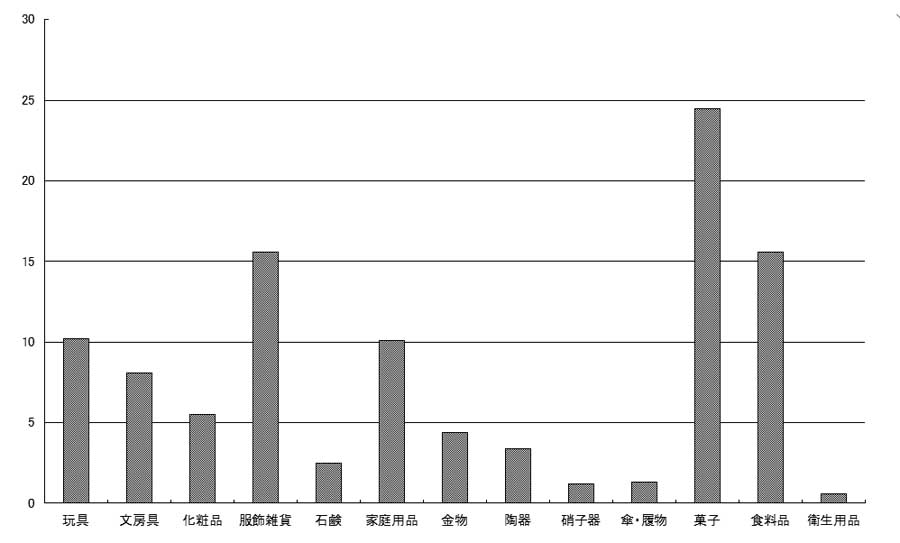

高島屋十銭・二十銭ストアにおける取扱商品の構成と売上比率を見ると、菓子類等の売れ行きが好調であったことが明らかです。

高島屋十銭二十銭ストアの商品は実に多岐にわたり、『高島屋十銭二十銭ストアに就て(小売業改善資料第一七号、商工省商務局)』(1936年7月)という調査書にある記述によれば

「日常家庭生活に必要なものはほとんどがこの高島屋の十銭二十銭ストアの品物で充分間に合ふ、と申してもいゝ位でありまして、先ごろ新世帯をもつた方が十銭二十銭の品ばかりの『均一ハウス』をつくつた」

という話も、まことしやかに流れるほどだったとか。

そういえば近年「この商品も100円ショップ」「あの商品もお値段以上です」とリーズナブルにコーディネートしたインテリアをSNS等で発信する人がいます。この「均一ハウス」はそのはしりといっても過言ではないでしょう。

1938年に独立会社へ

均一ストアが商店街における小売りの流れを変えていることは、全ストア中売上高第7位の蒲田ストアが利益率においては第3位、売上高10位の武蔵小山ストアが利益率5位となっていることからもうかがえます。

また新中間層世帯の多かった東京近郊の店舗は関西方面の店舗に比べて、商品の回転率も良好であったことがわかっています。

その後、高島屋十銭・二十銭ストアは、百貨店法(百貨店と小売商の争いによって定まった百貨店営業を規制する法律)などの影響を受け、1938(昭和13)年に「株式会社丸高均一店」として独立した会社となりました。

同じころ、百貨店自体に均一価格商品・特売品の売り場(マーケット)が恒常的に設置されるようになったことが、当時のフロア図などからわかっています。

しかし、それらの多くは百貨店内のあまり条件がよいとはいえない場所に設置されており、多かれ少なかれ「隔離」されている感がありました。

一方、近郊の商店街に独立店舗を構えた均一店は、百貨店ブランドを意識しつつも「良品廉売」の思想にのっとり、消費者に受容されていったと見られます。

今考えても画期的な存在

当時の小売商問題から考えれば、地元が大手資本の参入について、もろ手を挙げて歓迎したわけではないでしょうが、共存共栄をはかろうとした部分はあると考えられます。スーパー誕生前の日本において、高島屋十銭・二十銭ストアは「ワンストップ・ショッピング」の場として受容されていたことがうかがえます。

郊外生活者の、多様化していく日常購買生活の中において、百貨店が選択される理由としては品ぞろえの豊富さが第一でした。もっとも、取扱商品数の多さは当初からではなく、百貨店側の企業努力によるところも大きかったのです。「より買いやすい価格へ」と近づけた経営方針にも、同様のことがいえると考えられます。

このようにして、近代都市の発達と周辺住民の消費購買生活は激変し、現在に至っています。現代の日常の買い物をめぐる買い物文化の基礎は、すでに確立しつつあったのでしょう。

前述の高島屋十銭・二十銭ストアですが、丸高ストアになったこと、日本が戦時体制になったこともあり、その後、姿を消しました。

いまでは100円、300円などの均一価格で商品を販売する店舗はむしろポピュラーな存在です。

しかし戦前にはすでにそのような店が存在し、なおかつ百貨店のブランドも背負っていた――高島屋十銭・二十銭ストアは今考えても画期的かつ貴重な存在として、都市と商業の歴史に、輝かしくその名を残しています。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |