江戸に住んでいたはずの広重や北斎が遠くの富士山を詳細に描けた理由

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

青空と雲の繊細なグラデーション

新型コロナウイルスの影響により、世界各地で都市封鎖や自粛の措置が取られました。そのせいなのか、長い間大気汚染に悩んでいた中国の北京やインドのデリーなどでは青空がよみがえったそうです。

日本は一応、緊急事態宣言後も一定の経済活動はなされていたので、それほど極端ではないかもしれませんが、梅雨の間にのぞく、散歩の折に見上げる初夏の空は気のせいかずいぶんときれいな青空に見えます。

さて東京の空と聞いて「広重ブルー」を連想するのは、筆者(増淵敏之。法政大学大学院教授)だけではないかもしれません。

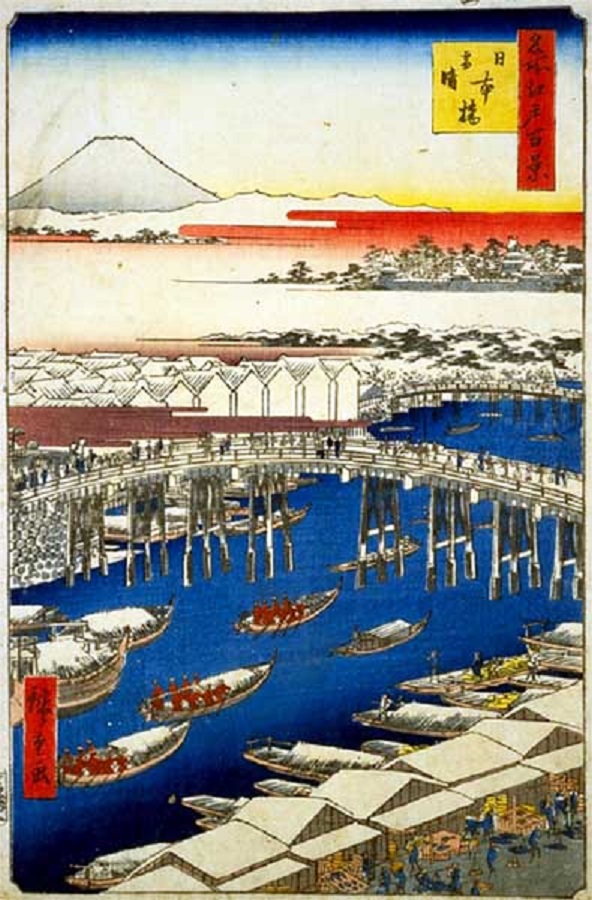

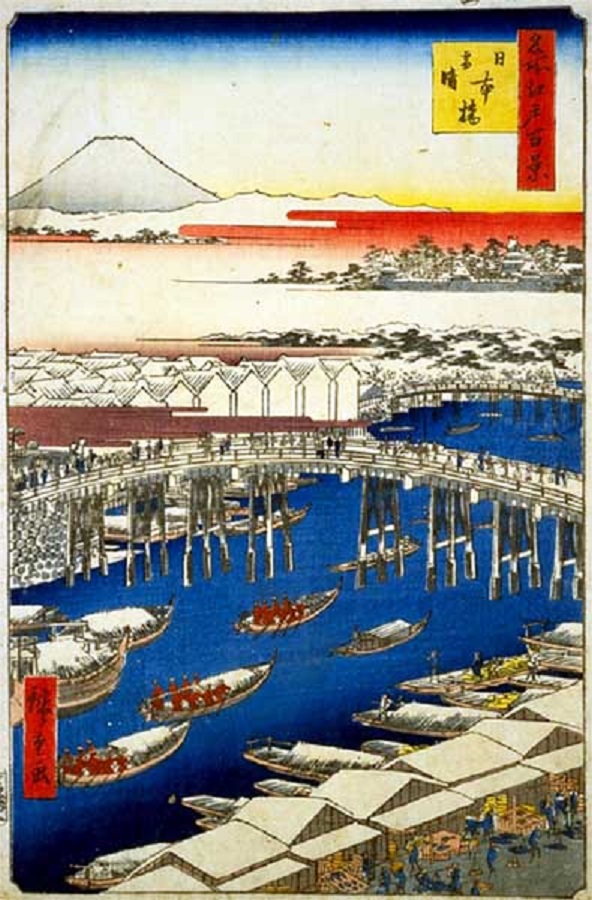

昨今では歌川広重(1797~1858年)の浮世絵に見える青のことを広重ブルーと呼ぶそうです。広重はもちろん空だけではなく、水辺や夜の風景にも青を多用しています。ただ広重ブルーは「東海道五十三次」の日本橋に見られるように、青空と白い雲のグラデーションで描かれることが多いように思います。

抜けるような青空はあまり描いてはいません。当時は葛飾北斎(1760~1849年)もこの青を好んで使いました。こちらは「北斎ブルー」と呼ばれているそうです。

ふたりの浮世絵には、江戸を描きながら快晴の日でなくても遠くに富士山が見えている作品も多く、当時の江戸の空気が澄んでいたことが伝わってきます。

19世紀初頭には江戸の人口は約100~125万人と推計されており、当時、世界最大の都市でした。同時期のロンドンは約90万人、パリが約70万人です。それだけの人口を有していたのに、江戸は今でいう「循環型社会」を形成していたといわれます。

限られた資源を生かした循環社会

当時、日本には石油などの化石燃料はほとんどなく、江戸後期には塩を煮詰める際に石炭を使っていたという記録はありますが、その量はわずかでしかなかったそうです。

江戸時代の日本は、利便性を追求した大量生産・大量消費社会ではなく、限られた資源を最大限に生かして経済を維持し、文化を発展させた循環型社会のひとつのモデルだったでしょう。

例えば「灰屋」という職業があり、灰を集めて肥料や洗剤として販売していました。また金属製品やおけなどを修理する職人も多かったそうです。ヨーロッパで注目されいるサーキュラーエコノミ―(循環型経済)のようなものでしょうか。江戸の空が澄み渡っていたのも当然のことかもしれません。

さて広重ブルーや北斎ブルーは江戸後期の浮世絵を象徴する青です。しかしこの青は実は日本の国産の顔料ではありません。

浮世絵は江戸時代初期に墨摺絵(すみずりえ)から始まり、やがて多色摺へ発展します。しかし青を発色させるのは難しく、鈴木春信の初期の美人画には露草が使われ、また東洲斎写楽などの役者絵には藍が用いられていました。ただ植物由来の顔料は発色や色の定着が難しく、試行錯誤の繰り返しだったといわれています。

江戸の文化は初期の桃山時代を継承した派手で奇抜な芸術の流れを経て、やがて元禄(げんろく)時代の太平の世の中で富裕化していく町人が担い手になります。そして19世紀になると経済の中心が江戸に移り、文化の中心も江戸になっていきます。

浮世絵も江戸の文化として定着していきます。同時に滑稽本(こっけいぼん)、洒落本(しゃれぼん)などの読み物文化も町人に浸透していました。この時代が粋と遊び心による庶民芸術の爛熟(らんじゅく)期ともいえるでしょう。

広重や北斎の青こそ「江戸の青」

広重や北斎が用いた青は、先に伊藤若冲(1716~1800年)も使っていたようです。この青は通称「ベロ藍」と呼ばれる、現在のプルシアン・ブルーのことです。

この顔料は18世紀初頭にドイツの前進になるプロシアのベルリンの染色、塗料職人が、赤い顔料を作ろうとしていたときに偶然発見したものです。日本には延享(えんきょう、1744年2月~1748年7月)年間に輸入されたようです。

若冲がどのような経緯でプルシアン・ブルーを入手したのかはわかっていないのですが、ただ彼のより美しい顔料を求める絵師としての姿勢がそこに見え隠れします。

広重が活躍した当時には、「ベロ藍」が中国で安価に生産されるようになったのだそうです。それゆえに浮世絵にも「ベロ藍」が盛んに使用されるようになり、その人気は浮世絵界を席巻し、北斎や溪斎英泉(けいさい えいせん)など多くの絵師が続々とこの新しい青を用いた作品を世に送り出しました。

そして多くの浮世絵を好む町人にも支持されました。

広重の作品は海を超え、フランスのゴッホやモネなどにも愛されました。特に広重作品の大胆な構図、そして美しい青が好まれたようです。

彼は空や水辺の情景を表現する際、時には大胆に、時には繊細に青を用いることで作品に豊かな叙情性を盛り込んでいきました。そうして広重ブルーや北斎ブルーは海外では日本の青、江戸の青として認知されていきました。

舶来の顔料で表現された江戸の空

浮世絵は版画なので、そこに描かれた空は現実の江戸の空とは違うはずです。しかし外国人で浮世絵が好きな人は、日本の空というと広重や北斎の青を想起する人が多いかもしれません。

江戸文化を代表する浮世絵が舶来の顔料「ベロ藍」を使い、それが浮世絵を象徴する色になったのは、やはり海外の文化を取り入れ、自分のものにしてしまう「カスタマイズ能力」に優れる日本文化のひとつの発露なのだと思います。

つまり広重や北斎は舶来の顔料で江戸の青空を表現していたのです。

広重の美術館は山形、静岡、岐阜、栃木など各地にありますが、東京にはすみだ北斎美術館(墨田区亀沢)があるので、そちらでソーシャルディスタンスを守りつつ、北斎ブルーを堪能するところから、江戸の澄み渡った青空に思いをはせるのもいいかと思います。

自粛生活続きで息の詰まった心を、解放してくれるかもしれません。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |