電車内で避けたい「飲食」――ホームの売店で買ったパン、いつ食べてる?

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

電車内で食事したことありますか?

2020年5月25日(月)、政府は東京を含む全47都道府県での新型コロナウイルス「緊急事態宣言」を解除しました。

4~5月の大型連休後は、在宅勤務(テレワーク)を終了した企業もあるのか、通勤時間帯の電車にやや混雑が戻ってきたとの声も聞かれます。緊急宣言の全面解除により、出社のため電車に乗る人はまた増えるかもしれません。

自宅で働く在宅勤務と比べて、通勤には当然、時間がかかります。首都圏では、都心への通勤時間が1時間以上という人もザラです。電車での通勤中や移動の途中、どうしてもおなかがすいてしまい、つい食べ物を口に運んだ、という経験があるという人もいるのではないでしょうか。

電車内で食べない方が社内マナーにかなっているのは違いないけれど、においがそこまで漂わないパンやおにぎり、スティック状の栄養補助食品ならギリギリOKなのではないか――そう考える人もいるかもしれません。

東京とその近郊を走る電車で一般的なロングシート。向かいの席に座っている人たちは多くの場合、スマホや本に目を落としているか、仮眠を取っているかで、特にスマホが普及してからというもの、電車内で人と目が合う機会が減ったように感じます。

筆者は以前、寝坊した日など、ちょっとマナー違反だろうかとドキドキしながらも、ほかの人がこちらを見ていないのを見計らい、そっとパンやおにぎりを口に運んだことがあります。でもそんな風に食事をしても、食べた気がしないというか、いまいち味がしないのですね。

こんな風に電車内で食べることは、実際のところ世間ではどう受け止められているのでしょうか。

世代で異なる、車内飲食の是非

ウェブサイト『暮らしニスタ』編集部が既婚女性100人に取ったアンケートでは、普通電車で大人の女性がひとりでおにぎりを食べるのは「あり」が47人、「なし」が53人でした(2017年4月4日付)。ほぼ互角と言えば互角ですが、「なし」派が若干多いようです。

乗り換え検索サービス「駅すぱあと」のコラムサイト『ルウト研究所』の年代別調査では、10代の7割近くが電車やバス車内でパンやおにぎりを食べてもいいと回答(2017年11月14日付、ネタとぴ)。20代になると5割前後に落ち、年代が上がるほどにOKの割合は小さくなります。70代以上では2割強しかOKではなく、8割近くがNGとしています。

たしかに、高校生が電車内で食べている場面は、中年以上の大人が食べている場面よりも多く見かける機会があります。もしこれが、年を重ねるごとに身につけていく感覚でなく、世代によって異なる価値観なのだとしたら、若者の感覚は海外からやってきた文化なのでしょうか?

欧米やアジアでも違い

海外における、電車内での飲食マナーについて見てみましょう。

日本が戦後、一番文化的に影響を受けてきた海外の国といえば、まずアメリカが挙げられます。

ニューヨークの地下鉄では、飲食のうち「食」事が可能。何度か食事禁止案が持ち上がったものの、忙しくて家で食事をする時間のないニューヨーカーからの反発にあい、立ち消えとなってきました。ただ「飲」の方は、こぼすことが問題になり、2015年に法律で禁止になっています(『WEZZY』2017年8月10日付)。

イギリスのロンドンの地下鉄では飲食ともに可能。英国政府観光庁ウェブサイトに記載されている地下鉄のマナーには、「食べ物を食べてもいいけれど、においの強いものを控えて周囲に配慮しましょう」とあります。

とはいえイギリス滞在経験がある筆者が見てきた限りでは、地下鉄の通勤電車で何かを食べている人はそんなにいません。午後の車内にぱらぱらとしか人がいないような時間帯に、たまに中学生がクッキーを食べていたり、中東系とおぼしき人がみかんをむいていたりするのを見かけるくらい。

一度夕方のラッシュ時に、まだ中心部を走っているとき、白人の若い女性が、おはしを使ってSUSHIを食べ始めた場面に遭遇しました。そーっとそーっと食べていましたが、隣に座る筆者には、その耐えきれなくなった空腹感、意を決した様子、そしてしょうゆの香りが、ぷーんと漂ってきました。たまたま隣にいたのが日本人だったという奇跡を知らせたかったです。

ロンドンでも郊外へ行くような電車はボックス席になっていて、よく食べている人を見かけました。やはりロングシートの地下鉄では食べにくいというのは、日本と同じなのかもしれません。

一方、アジアの場合はどうでしょうか。

中国では、地下鉄車内での飲食が「野蛮な行為(!)」として2020年4月より禁止という報道がありました(2019年10月31日付、CNN)。韓国やシンガポールでは、通勤電車においては飲食禁止になっているそうです(2019年12月14日付、現代ビジネス)。

ひと口に海外と言っても、アジアと欧米とは違う方向性にあるようです。

駅の売店は、何のため?

日本になじみ深い海外の国々での車内飲食マナーは、国によってさまざまということが分かりました。日本の、そのなかでも都心部をカバーする電鉄会社は、車内飲食をどう捉えているのでしょうか。

かつてインターネットメディア・BuzzFeed Japanの取材に対し、JR東日本(渋谷区代々木)は「当社では、在来線グリーン車や新幹線における飲料・軽食・お弁当などの車内販売サービスも実施しておりますので、車内でのお客さまのご飲食を禁止してはいません」と回答しています(2016年3月23日付)。

このように、電鉄会社は必ずしも飲食を禁止していないようですが、それでも都心部の電車内で食べている人は少数派。

そこでふと気になったのが、駅の改札の内外やホームにある小型の売店です。新聞や雑誌だけでなく、飲み物、あめやチョコレート、スナック菓子やおつまみ、菓子パンなどが売られている売店で買ったものは、どこで食べることを想定しているのでしょう? これは、筆者が感じた素朴な疑問です。

とくに知りたかったのは、以前「電車内での飲食はご遠慮ください」と電車内の電光掲示板での掲示を行っていた京急電鉄(横浜市)です。今はそういった文言を掲示しなくなったようですが、売店に関して同社に取材したところ、

「(売店で購入したものの)食事場所としては、オフィスや学校、自宅など列車に乗って向かう目的地を想定しています」

ということでした。

また、「エキナカサービスについては駅利用客の利便性向上を目指しており、『こんな商品が通勤・通学途中に旅行に行くのにあったら良いなぁ』という利用者さまのニーズを想定して商品を設定しております」。

商品と電車内での飲食とは必ずしもリンクさせて考えていないようです。

電鉄会社や時代によって変わるマナー

このように、国によっても電鉄会社によっても、考え方はさまざま。また同時に、人の考えも時代によって変化しているようです。

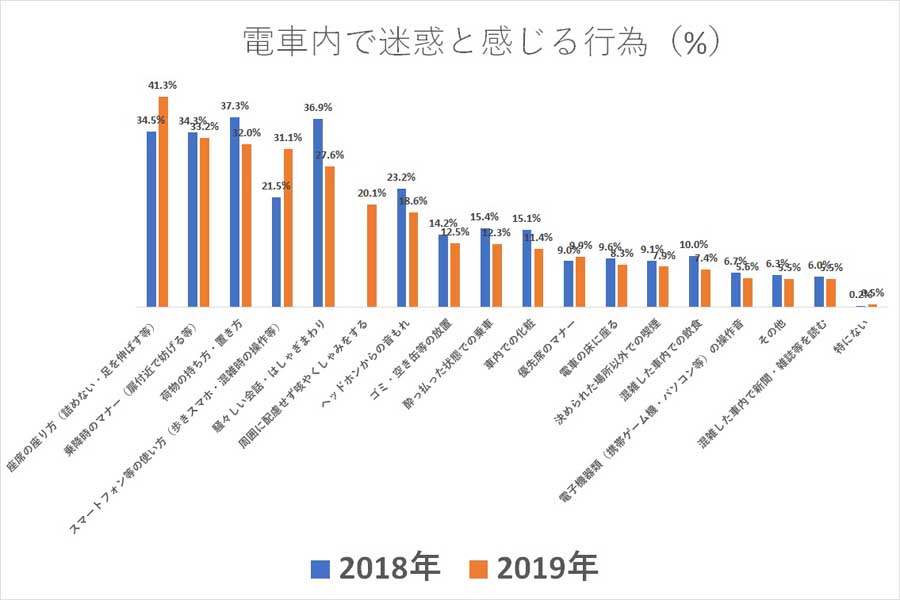

日本民営鉄道協会(千代田区大手町)が発表した「2019年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」によると、2676人に迷惑行為を三つまで挙げてもらったアンケートで「混雑した車内での飲食」は14位(7.4%)でした。

2018年は10位(10.0%)で、それ以前は11%以上であることが長く続いていたところを見ると、他人の飲食が気にならなくなってきていると言えるかもしれません。

とはいえ、電車が急停車したときに食べ物や飲み物がこぼれてしまうかもしれないといった類いのリスクは、時代が変わってもなかなか解消されないもの。人々の捉え方が少しずつ寛容になってきているとはいえ、やはり一概には答えの出しづらい問いではあります。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |