結局「戦艦」ってなんなのよ? かつての「海の王者」の栄枯盛衰…実は「スタイル変えて復活」案も!?

- 乗りものニュース |

かつては「海戦の王者」と呼ばれた戦艦。海戦、さらには戦争そのものの勝敗を決する、大艦巨砲主義とも呼ばれる一時代を築き、かつてはその国の軍事力の象徴として君臨していました。ですが今は廃れた艦の種類となっています。

戦艦ってそもそもなに?

かつて「海戦の王者」と呼ばれた戦艦。海戦、さらには戦争そのものの勝敗を決する、大艦巨砲主義とも呼ばれる一時代を築き、かつてはその国の軍事力の象徴として君臨していました。しかし、2000年初頭にアメリカ海軍の「アイオワ」級戦艦が除籍となって以降、現在まで戦艦を運用する海軍は世界中どこにもいません。戦艦とはどんな艦種だったのでしょうか。

戦艦「大和」(画像:パブリックドメイン)

戦艦「大和」(画像:パブリックドメイン)

旧日本海軍の分類でいえば、戦艦は「主要艦艇である軍艦に分類される艦のなかでも一番大型で火力と装甲に優れた艦」になります。なお、日本海軍で厳密に軍艦と呼ばれる種類の艦は艦首に菊の御紋を付けた艦のみ。具体的には戦艦・重巡洋艦・軽巡洋艦・空母などです。実はここに、駆逐艦や潜水艦は軍艦には含まれていませんでした。つまり戦艦は軍艦の中で最強のものだった訳です。

他国でも同じような認識で、第二次大戦以前は艦隊の中核的な存在となり、砲撃を行い、海戦の雌雄を決する、決戦のための艦種でした。

現在の私たちがイメージする、大型の艦砲を搭載し、分厚い装甲に守られたいわゆる「戦艦」が誕生したのは、19世紀末といわれています。この時代は蒸気機関の発明により、船はより力強く進化しました。船体の大型化に加えて、蒸気機関の発達によって、重い鋼でできた装甲を付けた戦闘艦でも推進力を得ることができたのです。

最初に「戦艦」らしい姿を見せた艦は、フランスの「グロワール」と同艦に対抗して建造されたイギリスの「ウォーリア」であるといわれています。

「グロワール」が1860年8月に就役。それまでの艦とは一線を画す、装甲に覆われた艦体とライフル付き後装砲で、17世紀から19世紀中頃まで海の覇者だった木造の戦列艦を過去の物とします。

その後イギリスで建造され1861年8月に就役した「ウォーリア」は「グロワール」の2倍の大きさを持ちました。こうして同艦登場以降、戦いを有利に進めるため、相手よりも重武装・重装甲の艦を建造するという流れが、第二次大戦終了まで続くことになります。

戦争の勝敗を決めたともいえる海戦が発生

20世紀に入ると、艦隊決戦により戦いの雌雄を決しようという考えが正しかったことを強く印象付ける海戦が起こります。日露戦争中の1905年5月27日に発生した日本海海戦です。

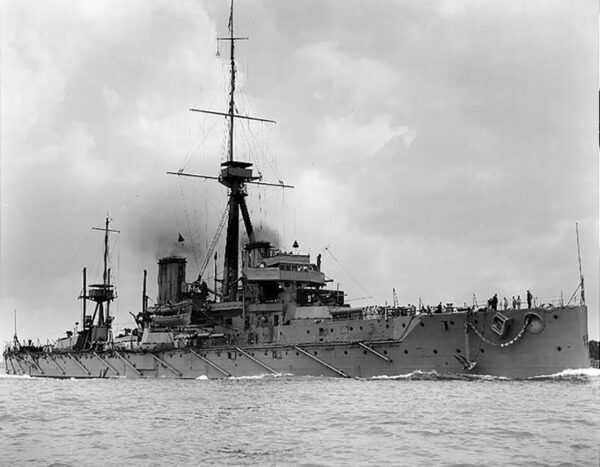

イギリスの戦艦、ドレッドノート。ド級、超ド級という言葉のもとになった戦艦(画像:イギリス海軍)

イギリスの戦艦、ドレッドノート。ド級、超ド級という言葉のもとになった戦艦(画像:イギリス海軍)

同海戦では、日本の連合艦隊が、ロシアのバルチック艦隊の主力艦をほぼ全て沈める完全勝利となり、ロシア側を講和交渉の場に引きずりだす一因になったと言われています。たった一度の海戦が戦争そのものの流れを変えてしまったのです。この海戦の結果に刺激されるような形で、当時の世界の海の覇者であるイギリスと、同国覇権を争っていたドイツとの間で激しい建艦競争が起きることになります。

そして1906年、伝説的な1隻の軍艦が進水します。それがイギリス海軍の戦艦「ドレッドノート」です。「ドレッドノート」にはそれまでの戦艦とは大きく違う特徴がありました。ひとつは「単一巨砲」による武装、そしてもうひとつは蒸気ガスタービン推進です。この革新的な艦に刺激される形ですぐに「ドレッドノート」を超える艦である超ド級艦が登場。第一次世界大戦で大艦巨砲主義は最高潮となります。

ただ、敵味方の大型艦が艦隊を編成し、一大決戦を行い戦争での優位を決するために試みられた海戦は、この第一次世界大戦中に行われたユトランド海戦が最後となりました。

第一次世界大戦後戦艦はゆるやかに衰退する

第一次世界大戦後の海軍軍縮会議などを挟み突入した第二次大戦では、戦艦の扱いが大きく変わることとなります。これは、航空機が進化したことで、戦艦の優位性が揺らいだためです。それを示す最初の戦いは、1940年11月11日に起きたタラント空襲。イギリス海軍の空母艦載機の雷撃攻撃により、イタリア海軍が戦艦「コンテ・ディ・カブール」を失います。無敵のはずの戦艦が航空機の攻撃によりいとも簡単に沈んでしまったのです。

真珠湾攻撃にて爆発炎上する戦艦「アリゾナ」(画像:アメリカ海軍)

真珠湾攻撃にて爆発炎上する戦艦「アリゾナ」(画像:アメリカ海軍)

さらに1941年12月8日の真珠湾攻撃で日本海軍は、航空母艦を中心とした第一航空艦隊をもってハワイ、真珠湾のアメリカ海軍を攻撃し、戦艦4隻を沈没させるという大きな戦果をあげました。

ただ、これらの攻撃は停泊中の艦が狙われたため、当時は「航行している状態ならば沈むことはない」という考えもありました。それを覆したのが1941年12月10日に発生したマレー沖海戦です。この海戦で日本海軍陸攻隊はイギリス戦艦の「プリンス・オブ・ウェールズ」と「レパルス」を撃沈しますが、実は開戦前の研究では、航空機は戦艦の防空砲火を受けながら戦った場合、参加兵力の6割の損耗は覚悟しなければ戦果が出ないという検証結果もあったほどで、ほぼ一方的な攻撃で敵艦を沈められたのは予想外の出来事でした。

この戦いをきっかけに太平洋方面では、空母と艦載機による戦いが重要な意味を持つようになり、空母艦載機などの空の支援を失った後に戦った日本海軍の最新鋭艦だった「大和」と「武蔵」も「航行中に航空機により撃沈された戦艦」のリストへ追加されることになります。

そのため第二次大戦中期以降の戦艦は、艦隊決戦用というよりは、「動く大型砲台」として考えられるようになりました。これを特に活用したのがアメリカ海軍です。上陸作戦を支援する際に、巨大な砲により絶大な面制圧ができたため、太平洋や欧州で上陸作戦を支援するために欠かせない存在になったのです。

そのため、アメリカ海軍に限っては、朝鮮戦争やベトナム戦争などで戦艦を艦砲射撃のために運用していましたが、ほかの国では戦艦は続々と退役。さらに、新たに戦艦を作ろうという国はなくなっていったのです。

ただアメリカ海軍のアイオワ級戦艦だけは、ベトナム戦争後退役した後も1980年代に再就役し、1991年の湾岸戦争では3番艦「ミズーリ」が艦砲射撃を実施しました。ただ、その後はアメリカ海軍に在籍していたものの、再び戦場に出ることはなく、2006年までにすべての戦艦が除籍されて、世界の海から戦艦という艦種は消えてしまいました。

以後、戦艦という艦種の再就役を試みた話はありませんが、「大型艦による対地攻撃」という手法は戦法的に魅力を持つようで、似たような事例であれば存在します。アメリカ海軍では1990年代に「21世紀の戦艦」と銘打って、アーセナルシップという新たな大型艦の建造を計画していました。

これは、甲板上に500もの垂直発射システムを備えた大型ミサイル艦とも呼べる艦艇で、レーダーなどはほとんど搭載せず対地攻撃用のミサイルだけを大量に搭載した戦闘艦として計画されていました、ただこちらも計画だけに終わり、現在は立ち消えになっているようです。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |