戦後大きく変わった公営住宅の「間取り」 住環境の改善に寄与した「51C型」を知っていますか

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

「家」という生活空間

新型コロナウイルスの感染拡大で、政府は4月25日(日)から緊急事態宣言を発令。当初に5月末までとしてきた期間は、6月20日(日)まで延長されました。

ワクチン接種が進んでいるとはいえ、いまだ多くの人が接種を受けられていない状況です。コロナの感染拡大を抑制するためにも、緊急事態宣言によって少しでも感染拡大を抑えようとすることは仕方がない措置と言えます。

緊急事態宣言によって外出の自粛が叫ばれるなか、個人の創意工夫によってステイホームの過ごし方も少しずつ変化が生じています。

リモートワークの普及などにより、家にいる時間は以前よりも確実に長くなっています。また、仕事と生活空間を明確に分けるため、家の一室を仕事場として使用している人もいることでしょう。しかし、どんな個人が努力をしても簡単には「間取り」を変えることはできません。

コロナ以降、広い家を求めて郊外へと転居をする人たちも目立ちます。広い家なら仕事部屋を別に用意できますが、家族や勤務先・通勤のことを考えると引っ越しは容易ではありません。それだけに、「家」という生活空間は生きるうえでかなり重要なウエートを占めています。

実際、「家は一生の買い物」と言われるように、人生において何回も経験するようライフイベントではありません。

住宅問題から生まれた標準設計

かつて、住宅は私たち個人の問題ではなく行政が解決しなければならない課題でもありました。東京では大正から昭和にかけて、住宅問題は重要な行政課題になりました。

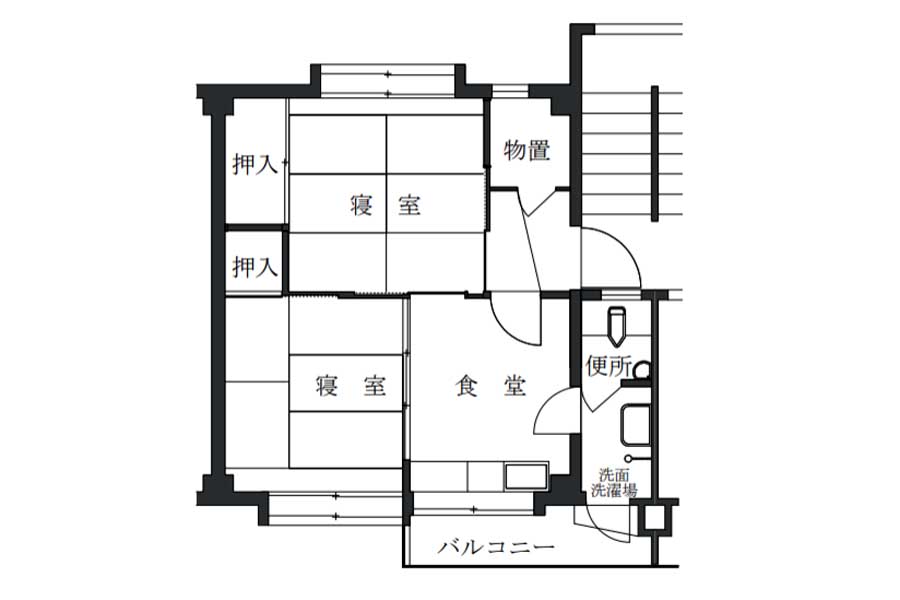

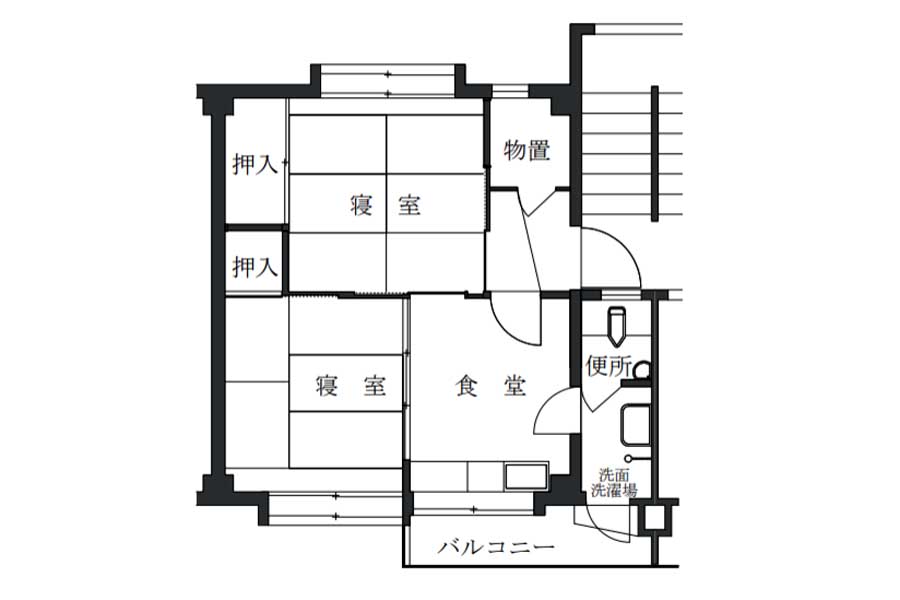

戦後も東京都をはじめとする行政が、引き続き住宅不足・住環境の向上といった課題に取り組みました。そうした住宅問題のなかで考案されたのが、「51C型」と呼ばれる公営住宅の標準設計です。

画期的だった「食寝分離」

51C型は瞬く間に普及し、これが住空間の設計スタンダードになっていきます。51C型を基本軸として公営住宅が次々と建設されたことによって、行政は戦後や高度経済成長期の住宅難をなんとか乗り切っていきます。

51C型を考案したのは、東京大学助教授だった吉武泰水(やすみ)です。この51C型の51とは、1951(昭和26)年に誕生したことが由来になっています。また、Cは広さを表す等級で、

・A(16坪)

・B(14坪)

・C(12坪)

となります。

吉武助教授が51C型を考案する以前、京都大学助教授だった西山夘三(うぞう)がさまざまな住宅を調査した結果から、理想的な住まいとして「食寝分離」を提唱していました。食寝分離とは、同じ住宅内において食べる部屋と寝る部屋を分けるという考え方です。

それまでは、ちゃぶ台が家族の食卓として活躍し、ちゃぶ台を片付けて布団を敷くなど居住区間を合理的に使用する家庭が大半でした。それは日本の住宅が狭いという物理的な制約があったからです。

住宅が狭いという事情があったにしても、行政が住宅難を解消するために、たくさんの個数を建設すればいいわけではありません。劣悪な住宅を乱造しても、意味がないのです。

こうした方針から、51C型でも食寝分離を取り入れています。食寝分離を取り入れたことで、51C型の間取りは「2DK」と表現されるようになりました。

現在は2DKや3DKといった表現は当たり前のように使われています。「○DK」という間取り表現の端緒が51C型だったのです。そうした意味でも、51C型は歴史的かつ画期的だったと言えます。

ちなみに、当時はLの概念がありません。Lの概念が生まれるのは昭和40年代半ばからで、Lの概念が芽生えたことで、家は再び変化を求められました。

画期的なステンレス製流し台の導入

51C型は公営住宅の標準になっていきますが、政府が住宅難の解消を図るべく1955年に発足させた日本住宅公団は、51C型を踏襲しつつダイニングの面積を一坪大きくしています。これによりDにテーブルを置けるようになりました。いわゆる、ダイニングテーブルと言われる家具です。

公団はキッチンの改良にも取り組みます。それまでキッチンの流し台は人造石製で、掃除が容易ではないこともあって衛生的によいとは言ないものでした。

日本住宅公団の初代総裁に就任した加納久朗(ひさあきら)は、公団住宅の流し台を衛生的かつ機能的なステンレス製へと切り替えることを打ち出します。

それまで高価だったステンレス製の流し台ですが、住宅公団が規格化したこともあって安価なステンレス製の流し台が流通するようになりました。そして、公団が整備した住宅にはステンレス製の流し台が標準設備になっていきます。

住環境をリードしてきた日本住宅公団は、何回かの組織改編・名称変更を経て現在は都市再生機構になっています。

51C型という「エポックメイキング」

また、住宅公団とは別に東京都でも都営住宅を建設して住宅難の解消に努めてきました。それらの計画・建設を担ってきた東京都住宅局も再編統合により2004(平成16)年に都市整備局へと改組しています。

時代の変化とともに、住まいの姿や役割が変わることは自然な流れです。一昔前ならベランダなどに洗濯機が置かれている家が多くありましたが、次第に室内に洗濯機の置き場が確保されるようになりました。

高齢化社会が到来するとバリアフリーが相次いで打ち出され、ヒートアイランドが深刻化すると屋上緑化・壁面緑化が推進されました。東日本大震災以降は、太陽光パネルを屋根や庭に設置する家も増えています。

IoT化が進む現在は電化製品だけではなく、通信・電気・ガス・水道といったインフラがネットにつながるようになりました。こうした社会環境の変化は住まいに影響を与え、そして変化を促してきたのです。

51C型の誕生から、2021年で70年を迎えました。今となっては古い考えですが、51C型が私たちの住環境を劇的に変えたエポックメイキングだったことは間違いありません。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |