コロナで加速する地方移住 ホリエモンの「住む場所にこだわる必要はない」は本当か?【連載】現実主義者の東京脱出論(1)

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

増加する地方移住相談

新型コロナウイルスの感染拡大で、東京から地方移住を考える人が増えています。

そんなときに役立つのが、東京交通会館(千代田区有楽町)にある認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」です。ここは全国の移住相談ができるため、移住を考える東京人がまず立ち寄るべきところです。2020年の相談件数は前年度比105%と増加しています。

移住先は首都圏(神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県)から東京から遠く離れた地方までさまざまですが、そもそも東京の生活を捨てることは正解なのでしょうか。

移住ブームに安易に乗ることは、リスクが高いのではないでしょうか。

「住む場所にこだわらない」は正解か

筆者は仕事の関係上、一年の半分近く、全国各地を巡っていますが、拠点は東京23区内です。生まれは西日本の片田舎ですが、今は自宅も事務所も本籍も住民票も、すべて23区内にあります。

仕事で東京を離れている時間がどんなに多くなっても、拠点を東京から移す気はありません。大学入学を機に上京し、ある程度の時間が経ちましたが「住む場所にこだわらない」とは一回も考えたことがないからです。

もちろんこれには異論があり、

「テクノロジーが発達しているのだから、住む場所にこだわる必要はない」

と考える人もいます。

この原稿を書くにあたって、最近のニュースに目を通していたところ、ホリエモンの愛称で知られる、実業家の堀江貴文さんも住む場所にこだわる必要はないという意見を発信していました。

ホリエモンの意見は正しいのか

このニュースの基になったのは、堀江さんと弁護士で元・大阪市長の橋下徹さんとの共著『生き方革命 未知なる新時代の攻略法』(徳間書店)です。

筆者はこの本も読んでみましたが、堀江さんは都会の利点を認めつつも、それでも地方生活と都会生活のハンディキャップはないとしています。

ただ、いくつか気になる意見もあります。特に気になった堀江さんの意見は、次の部分です。

・地方には何もないと言うが、それは数十年前の話だ。いまどきどんな地方に行ってもコンビニやショッピングモールくらいはある

・最近はテレワークに移行する企業も増えてきたから、そうした企業に勤めているのなら、地方に住んで東京基準の給料をもらうことだってできる

・地方には、移住や起業に対して気前よく補助金を出してくれるところもあるから、生活にはまったく困らないだろう

早速、順番に検証していきましょう。

地方の「のんびり」の背後にあるもの

まず「地方には何もないと言うが、それは数十年前の話だ。いまどきどんな地方に行ってもコンビニやショッピングモールくらいはある」です。

現在、全国のどこに言っても、コンビニやショッピングモールがあるのは事実です。とりわけショッピングモールは、中規模以上の都市になると複数が競い合っている地域が増えています。

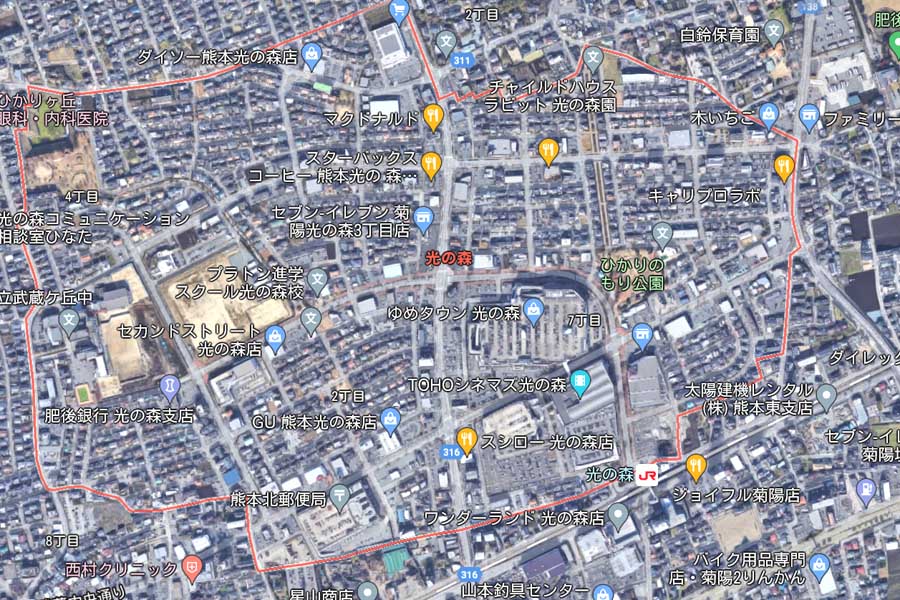

ショッピングモールの代表格であるイオンモールとゆめタウンなどの周辺には、ドラッグストアやファミリーレストラン、回転ずしチェーンなどが軒を連ねて、新しい繁華街をつくりだしています。

熊本県中部にある菊陽町の光の森エリアは、JR駅直結の「ゆめタウン光の森」(2004年オープン)を中心にした繁華街の周辺に住宅地が広がっています。施設の充実度は東京周辺のニュータウンをしのぐレベルの高さです。

しかし普段の生活以外の買い物や食事の際に、東京との違いが現れます。

光の森エリアから熊本市の市街地までは、電車ですぐに出られる距離です。熊本市は人口約74万人の政令指定都市ですが、商業や文化施設の充実度は東京と比べて格段に落ちることは否めません。

つまり、地方では「普段の買い物に困らない」が生活レベルの最上位であり、同時に頭打ちでもあるのです。

さらに付け加えれば、普段の買い物には自家用車が必須のため、土日休みのどちらかが週1回の買い出しで終わるパターンとなります。

東京で暮らすよりも非効率的な時間が増えるのです。それを「のんびり」と、ポジティブに捉えることができるでしょうか。地方の不利な点として、自宅からコンビニが遠いことはよく語られますが、それは氷山の一角にすぎません。

テレワークができない職種も多い

続いて、「最近はテレワークに移行する企業も増えてきたから、そうした企業に勤めているのなら、地方に住んで東京基準の給料をもらうことだってできる」について。

まず一言。そんなことができるなら、とっくに大勢の人が東京を脱出しているはずです。感染拡大への懸念からテレワークは増えたと言いますが、朝の新宿駅や品川駅では相変わらずラッシュが発生しています。

この1年でテレワークを実施している企業は増えましたが、従来通りに通勤する人たちの大半は、そもそもテレワークができない職種と考えていいでしょう。

埼玉県から都内の印刷会社に通勤する知人は、2020年4月の緊急事態宣言の段階で、会社から「もし電車が止まったら、社員同士で車に乗り合わせて出勤せよ」との指示があったと言います。

ウェブデザイナーや企業の管理部門のように、パソコンがあれば勤務場所を問わない業種はテレワークへの移行や地方移住が容易です。しかし工場を擁する製造業にとっては無縁な話です。コロナ禍以前から地方移住している人の属性が前者のような人たちばかりだったのは、言わずもがなです。

営業職も同様です。すべてをインターネット上で済ませたり、急な案件に対して「来月は東京に行く用事があるので……」といった対策を使ったりすることはできません。

既に地方で東京並みの給料を得ている人も、その原資は東京でテレワークをせずに仕事をしている人から発生していると考えたほうが賢明です。

地方はそもそも人が少ない

最後の「地方には、移住や起業に対して気前よく補助金を出してくれるところもあるから、生活にはまったく困らないだろう」ですが、この意見は、東京人が移住の際にもっともチェックするポイントです。

大都市からの移住者を求めて、多くの地域では家賃補助や、生活支援金を給付する制度を定めています。またどこの地域でも、公式サイトを見ると「東京から移住した○○さん」といった形で、補助金を得て移住してきた人を紹介しています。

ここでよく語られるのが、移住者の「パン屋・カフェをオープンしすぎ問題」です。

移住とともに脱サラして店を開く人は、パン屋かカフェ、あるいは両方を兼ねた店を始めがちです。実際、地元食材を使っている良い店も多く、地域によっては「車で週に3回買いに来る」という常連で絶えない店もあります。

ただ、肝心の利益はどうでしょうか。

そうした店を経営している移住者に聞いてみると「借金がないから、どうにかやっていけます」と言います。起業にあたって補助金が出るため、初期投資への負担は軽減されますが、いかんせん人口が限られているため、収益は限られます。家賃の高い東京で店を経営することに比べて、一概に優位とは言いにくいのです。

また「オープンしすぎ問題」では、後発参入した店がさらなる知恵と工夫を求められ、加えて、先住者とのビジネス競争に放り込まれることも示唆しています。

移住者への補助金は金額だけを見ると、大半がかなり高額です。しかし実際には瞬く間に消えてしまいます。その金額に喜び勇んで、勢いそのままに東京を捨てるのは避けましょう。もし失敗して東京に戻っても誰も助けてくれません。実家が裕福などの、例外を除いては。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |