改装に次ぐ改装… 最新戦艦→空母艦隊の中心へ成り上がった「赤城」 最初はダメダメだったけど

- 乗りものニュース |

太平洋戦争の緒戦で航空母艦6隻を中心とした南雲機動部隊は、アメリカ、イギリスの艦隊相手に大きな戦果を挙げます。その旗艦が空母「赤城」でした。巡洋戦艦になるはずが、改装を受け続けて空母となった武勲艦について紹介します。

空母として名高い「赤城」 元は…

1910年代、日本はアメリカ、イギリスと激しい建艦競争を繰り広げていました。1917(大正6)年、長門型戦艦に劣らぬ防御力を持ちながら、攻撃力、速力で大きく上回る天城型巡洋戦艦の建造予算が認められます。天城型は常備排水量4万1200トンにして41cm砲10門を備え、30ノット(約54km/h)で航行できるなど、機動性を重視。こうして1番艦「天城」とともに2番艦「赤城」の建造も1920(大正9)年12月、広島県の呉で始まりました。

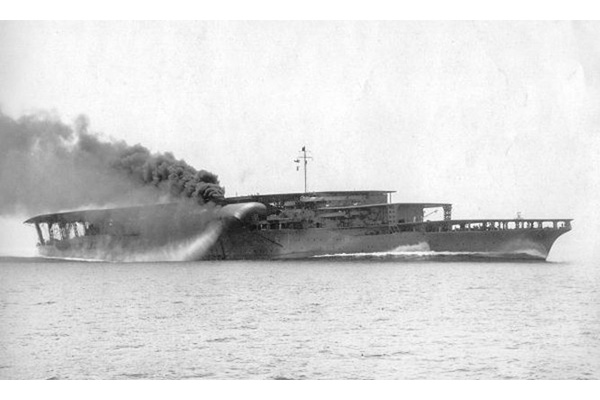

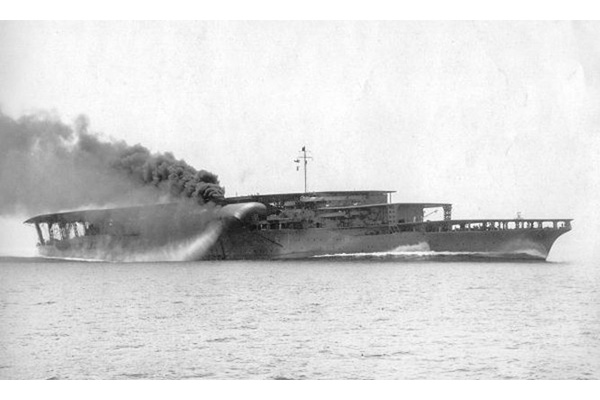

伊予灘にて公試中の空母「赤城」。まだ擬装途中で、中甲板に20cm連装砲塔は設置されていない(画像:アメリカ海軍)

伊予灘にて公試中の空母「赤城」。まだ擬装途中で、中甲板に20cm連装砲塔は設置されていない(画像:アメリカ海軍)

天城型は他国の巡洋戦艦、それこそ当時新鋭であったイギリスの「フッド」(アドミラル級)、ドイツのヨルク代艦級、イタリアのフランチェスコ・カラッチョロ級、ロシアのボロジノ級、アメリカのレキシントン級、未完成艦を含む全ての艦と比較しても総合性能で上回っており、完成すれば「世界最強の巡洋戦艦」になるはずでした。

しかし、1922(大正11)年のワシントン海軍軍縮条約で、天城型は建造中止となります。これを受け、旧海軍は天城型を大型高速客船として完成させ、戦時に戦闘艦へと戻すことを検討しますが、「改造費が莫大で、運航の採算も合わない」と断念。軍縮条約の規定を受け、天城型は空母に改造されることが決まります。

しかし1923(大正12)年9月の関東大震災で「天城」は破損、空母への改装ができなくなります。一方、呉で改装中だった「赤城」は問題なかったため、そのまま空母へと生まれ変わりました。なお、「天城」の代わりとして土佐型戦艦「加賀」が空母に改装されたため、「赤城」は同型艦のない船となりました。

なお軍縮条約で、空母は基準排水量2万7000トンまで認められる規定でした。日本は巡洋戦艦時に常備排水量4万1200トンあった「赤城」を、2万7000トンの空母に仕立て直します。

軽量化のメインは主砲や装甲の撤去でしたが、軽くすると船体が浮かび上がり、スクリューが機能しなくなるため、艦尾を沈め、艦首を浮き上がらせる形で軽量化を図りました。それでも、完成時の基準排水量は2万9500トン(3万2774トン説もあり)と条約違反でしたが、対外的には2万6950トンと発表しています。

イギリスを参考にした「3段式飛行甲板」は問題点噴出

条約により想定外の大型空母を持つことになった日本は、イギリスに空母設計の支援を求め、イギリスは保有空母の情報を日本に提供します。当初は「ハーミーズ」を参考に、全通式と呼ばれる1枚の飛行甲板を持つ艦型や、飛行甲板上に20.3cm主砲塔を3~4基装備することも検討されましたが、最終的には「フューリアス」を参考に、航空機の発着艦が同時にでき、飛行甲板上に主砲塔を配置しない多段式が採用されました。

1939年4月、宿毛湾で撮影された「赤城」。飛行甲板は1段全通式となっている(画像:アメリカ海軍)

1939年4月、宿毛湾で撮影された「赤城」。飛行甲板は1段全通式となっている(画像:アメリカ海軍)

見た目は「3段式飛行甲板」の「赤城」ですが、2段目は主砲塔を配置する砲甲板であり、艦載機の発進用ではありませんでした。1927(昭和2)年の完成時、艦載機数は常用48機、補用12機の計60機で、最大110機搭載といわれるアメリカの巡洋戦艦改造空母である「レキシントン」級には見劣りしました。なお、日本の空母は予算不足から、平時は定数一杯まで艦載機を搭載しないことも多くありました。

ただ、「赤城」には多くの問題点がありました。荒天時、低い位置にある下段の発艦甲板から格納庫に海水が入ることや、そもそも発艦甲板が短くて大型化する新型艦載機の運用に適さず、着艦用を想定した上段の甲板で発艦させるしかないなどです。これらは、多段式空母の意味を否定するようなものでした。

加えて多段式の影響で発着甲板(上段甲板)の長さが190mと短いため、艦載機を待機させるスペースがなく、1段式飛行甲板のアメリカ空母よりも艦載機運用能力で劣っていました。ほかにも、着艦時に機体に引っ掛けてブレーキとする、イギリス式の縦索式制動装置は不具合が多く、この装置のために飛行甲板に傾斜を付けたこともあって、艦載機を人力で動かしにくいのも問題でした。

大改装終えて参加した実戦

不具合の解決や装備追加のたびに「赤城」は予備艦籍となります。ただ、それが度重なったため、同艦は就役から1935(昭和10)年の大改装までの7年半のあいだで、実働は4年半程度という惨憺たるものでした。結局、1930(昭和5)年のロンドン海軍軍縮条約で小型空母が条約の制限外とされたこともあり、「赤城」と、廃艦の予定だった戦艦「加賀」を抜本的に改装することを旧海軍は決めます。

非営利団体「オーシャン・エクスプロレーション・トラスト」が運営する海洋探査チーム「ノーチラス」によって、2023年9月18日に撮影された海底の「赤城」。飛行甲板下に設置された127mm連装高角砲が見える(画像:オーシャン・エクスプロレーション・トラスト, NOAA)

非営利団体「オーシャン・エクスプロレーション・トラスト」が運営する海洋探査チーム「ノーチラス」によって、2023年9月18日に撮影された海底の「赤城」。飛行甲板下に設置された127mm連装高角砲が見える(画像:オーシャン・エクスプロレーション・トラスト, NOAA)

改装では飛行甲板を1段式へ、さらに格納庫を拡大し飛行甲板上の待機機数を増やすことで、同時に発進できる航空機数を増加させています。飛行甲板上への艦橋追加や対空兵装強化も求められました。ただし「赤城」の対空兵装は予算不足から、「加賀」では行われた高角砲(高射砲)の換装は行われませんでした。

改装後の格納庫面積は6521.1平方メートルで、同時期の英米空母よりも広くなり、搭載機数も60機から91機に増えています(太平洋戦争開戦時は艦載機が大型化したので、62~75機)。艦載機用の弾薬や航空燃料などの搭載量も増え、エレベーターや着艦制動装置も改善されました。ただ、こうした改装で基準排水量は3万6500トンに増大する一方、機関は換装されなかったため、速力は完成時の32.1ノット(約59.4km/h)から30.2ノット(約55.9km/h。航空本部資料では29ノット/約53.7km/h)に低下しています。

1938(昭和13)年に改装を終え、大幅に能力を向上させた「赤城」は、太平洋戦争では日本の空母機動部隊の旗艦となり、ハワイ真珠湾、オーストラリア、インド洋などで多数の敵艦と交戦し戦果を挙げました。しかし1942(昭和17)年のミッドウェー海戦でアメリカ機動部隊からの爆撃を受け、大火災を起こしたのち味方の駆逐艦によって雷撃処分されました。

「赤城」は空母建造の経験がない時期に誕生したこともあり、問題が多い艦型でしたが、大改装の結果、世界最強といわれた空母機動部隊の中核を担いました。10年にも満たない期間でここまで性能が向上した旧日本海軍の艦艇は、「赤城」「加賀」くらいといっても過言ではないでしょう。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |