「旗艦」って結局何なの? 実は自衛隊にはない!? 「大和ホテル」と揶揄されたのもこれが原因だった

- 乗りものニュース |

指揮を執る司令官などが乗り組み、指令を出す艦艇「旗艦」は、実は現在の海上自衛隊には存在しません。その理由を、「旗艦」の歴史とともに振り返ります。

旗艦と呼ばれる存在とは?

「旗艦」と呼ばれる艦は、海軍艦艇の中で、司令官などが乗り組み、指令を出す役割を持つ艦艇のことです。英語では「フラグシップ(flagship)」といいます。海上自衛隊では、「機関」との混同を避けるためか、「はたかん」あるいは「はたぶね」と読むのが通例です。

日本海海戦で旗艦を務めた戦艦「三笠」(凪破真名撮影)

日本海海戦で旗艦を務めた戦艦「三笠」(凪破真名撮影)

しかし、現在の海上自衛隊の艦艇には、実は「旗艦」と呼ばれる艦は存在していません。なぜなのでしょうか。

旗艦という考え方がいつ頃生まれたのかは明確ではありませんが、古代地中海でガレー船を駆使して海戦が行われていた時代には、すでに司令官が乗船して他の軍船を指揮する体制が構築されていたと考えられています。

ただ、「旗艦」が正式に登場したのは、軍船が大型化し、「艦隊」を形成するようになった時代だといわれています。複数の機能を持つ船が洋上を行動するようになると、味方同士の衝突や同士討ちといった事故が起こる可能性も出てきました。こうした事故を防ぐには、中心となって指揮・命令を出す艦、すなわち旗艦の存在が不可欠だったのです。

まだ木造船や帆船が主流だった1800年代後半までは、旗艦は艦隊の中で最大の船が務めるのが一般的でした。旗艦はその威容を敵に見せつけ、艦隊の強さを象徴する役割も果たしていました。

旗を掲げて目立たせるのは、味方に「ここに指揮官がいる」と示す目的だけでなく、敵に対しても「この艦隊は統率が取れている」という印象を与える役割がありました。大型の船は攻撃力も高く、司令官が乗るのにふさわしい艦とされていたのです。さらに、通信手段が手旗信号などに限られていた帆船の時代には、旗艦が艦隊の先頭に立つことで、命令を後方の船に伝えることも可能でした。そのためにも、旗艦には視認性と存在感に優れた大型船が選ばれていたという背景があります。

旗艦は先頭にたつ艦から後方で指揮を執る艦に

艦艇が木造から鋼鉄へ、動力が風力から石炭へと移行した時代、命令の伝達方法にも変化が生じ、無線通信が一部で用いられるようになりました。ただし、甲鉄艦の登場以降も、通信機能が十分でなかったことから、帆船時代の伝統――「旗艦は戦いの先頭に立って艦隊を鼓舞し、後方の艦を指揮するべき」という考え方がなお強く残っていました。

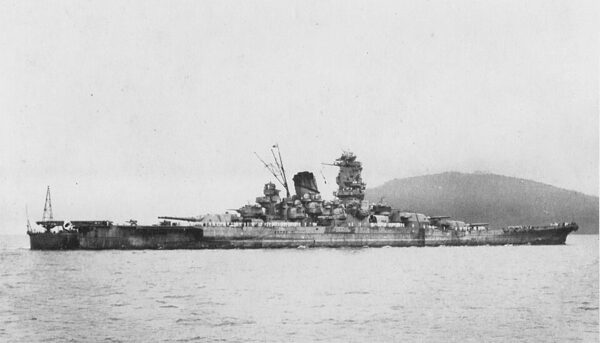

第二次世界大戦中に旗艦を務めた経験のある「大和」(画像:パブリックドメイン)

第二次世界大戦中に旗艦を務めた経験のある「大和」(画像:パブリックドメイン)

旧日本海軍を例に挙げると、日露戦争において連合艦隊司令官・東郷平八郎が旗艦とした戦艦「三笠」は、この伝統を色濃く受け継いだ艦といえます。「三笠」は日本海海戦で艦隊の先頭に立ち、バルチック艦隊の目前で急転回を行いました。いわゆる「東郷ターン」として知られる戦法です。

とはいえ、当時から「通信技術が発展しているのだから、安全な場所から指揮を執るほうが合理的だ」という考えもすでに存在していました。

第二次世界大戦中の連合艦隊では、戦艦「長門」「大和」「武蔵」などが旗艦を務めました。これらの艦は戦艦としての性能は卓越していたものの、艦隊決戦が発生しなかったこと、また旗艦としての役割があったため、前線でその火力を発揮することなく、後方での指揮にとどまりました。

特に「大和」や「武蔵」は、華々しく就役したものの、レイテ沖海戦に投入されるまで前線に出ることはなく、後方で指揮だけを担っていたことから、「大和ホテル」「武蔵屋旅館」などと揶揄されたといいます。

戦争が進むにつれ、「旗艦を戦艦とするのは適当ではない」との見方が強まり、旗艦としての機能を持たせた軽巡洋艦「大淀」が建造されました。しかし、「大淀」が旗艦となった時期には、すでに連合艦隊は組織的な作戦行動が困難なほど劣勢に追い込まれており、その真価を発揮する機会はほとんどありませんでした。

海上自衛隊で旗艦がなくなった理由

第二次世界大戦後、1954年に海上自衛隊が発足すると、アメリカから供与された小型艦艇などを中心に艦艇部隊が整備されましたが、この時点ではまだ「艦隊」と呼べるような組織は存在せず、当然、旗艦もありませんでした。

海上自衛隊の初代旗艦となった汎用護衛艦「てるづき」(画像:海上自衛隊)

海上自衛隊の初代旗艦となった汎用護衛艦「てるづき」(画像:海上自衛隊)

1961年、ようやく国産の護衛艦が数隻建造され、自衛艦隊の組織が改編されると、海上自衛隊における初代旗艦として汎用護衛艦「てるづき」が選ばれました。

「てるづき」は、司令官が乗るとはいえ、特別に豪華な内装が施されたわけではありませんが、通常の艦にはない指揮機能を備える必要があったため、指令室を新設し、主砲を撤去するなど大規模な改修が行われました。

その後、旗艦の任は姉妹艦「あきづき」、対潜護衛艦「むらくも」、ミサイル護衛艦「たちかぜ」、その姉妹艦「さわかぜ」へと引き継がれていきました。しかし2010年、「さわかぜ」の退役に伴い、海上自衛隊における護衛艦隊旗艦の運用は廃止されました。

実は、2008年の組織改編により、護衛艦隊司令部が海上から陸上(横須賀)に移され、陸上部隊として再編されたのです。通信設備の進化によって、艦上で指揮をとる必要性が薄れたことに加え、護衛艦隊司令官の役割が「フォースプロバイダ」、すなわち艦隊の練度管理や即応態勢の維持に重きを置くようになったことが背景にあります。

かつては各護衛隊群にも旗艦が存在しましたが、現在ではこれらも廃止されています。ただし、常設の旗艦が存在しないだけであり、観艦式などの式典では、自衛艦隊司令官、防衛大臣、あるいは内閣総理大臣などの「最高指揮官」が乗艦する艦が臨時の旗艦となります。

「旗艦」といえば、「偉い人が乗る船」というイメージが一般的ですが、旗艦が廃止された現在、幕僚長や防衛大臣といった高官が視察などで乗艦する際は、どの艦が用いられるのでしょうか。

明確な規定はないようですが、現在は大型でヘリコプターの発着が可能な「ヘリコプター搭載護衛艦」や、高度な防御能力を持つ「イージス艦」などが選ばれることが多いようです。

ちなみに、アメリカ海軍では「第〇艦隊旗艦」という形で、原子力空母や揚陸指揮艦などが艦隊単位の旗艦を務めていますが、「海軍全体の旗艦(navy flagship)」という概念は存在しません。一方、伝統を重んじるイギリス海軍では、明確に旗艦が定められており、現在は空母「クイーン・エリザベス」が旗艦を務めています。その前は揚陸艦「アルビオン」が担当していました。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |