浅草で海苔が取れなくても「浅草海苔」 いったいなぜ?

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

浅草で海苔は作られていたのか

浅草と聞いて思い出すものは人によってさまざまですが、そのなかのひとつに「浅草海苔(のり)」があります。

江戸時代以前の東京は海がもっと内陸部まで及んでいたため、浅草でもかつては海苔が取れていたと言われています。ただ、その時代はかなり古く、徳川家康が江戸に入った頃(1590年)にはすでに取れなくなっていたようです。

浅草寺(台東区浅草)の創建由来は628(推古天皇36)年、隅田川で漁をしていた檜前浜成(ひのくまの はまなり)・竹成(たけのり)兄弟が投網の中から聖観音菩薩(ぼさつ)の像を見つけたのが始まりとされてます。

ふたりの主人である土師中知(はじの なかとも)は、像を見て何か感じ入るところがあってか出家。自宅を寺として、像を祭ったそうです。このような時代には海苔は取れていたのかもしれませんが、江戸時代の始まる頃にはすでになかったということになります。

浅草が海苔で知られるようになった理由

浅草が海苔で知られるようになったのは、海苔の加工を行っていたからです。

隅田川沿いでも浅草は土地がやや高い位置にあるため、古くからにぎわいを見せていました。さらにその港は江戸湊(みなと)や品川湊と並ぶ、武蔵国の代表的な港として知られていました。

そんな浅草では下総(現在の千葉県北部と茨城県南部)あたりで収穫される海苔を和紙の技術を使って加工し、板海苔として販売していました。つまり、浅草海苔は浅草で収穫された海苔ではなく、「浅草で加工された海苔」として知名度を挙げたわけです。

江戸時代になり街の開発が進むと、門前町として発展した浅草の評判は上がり、浅草海苔の名前も知られていきます。

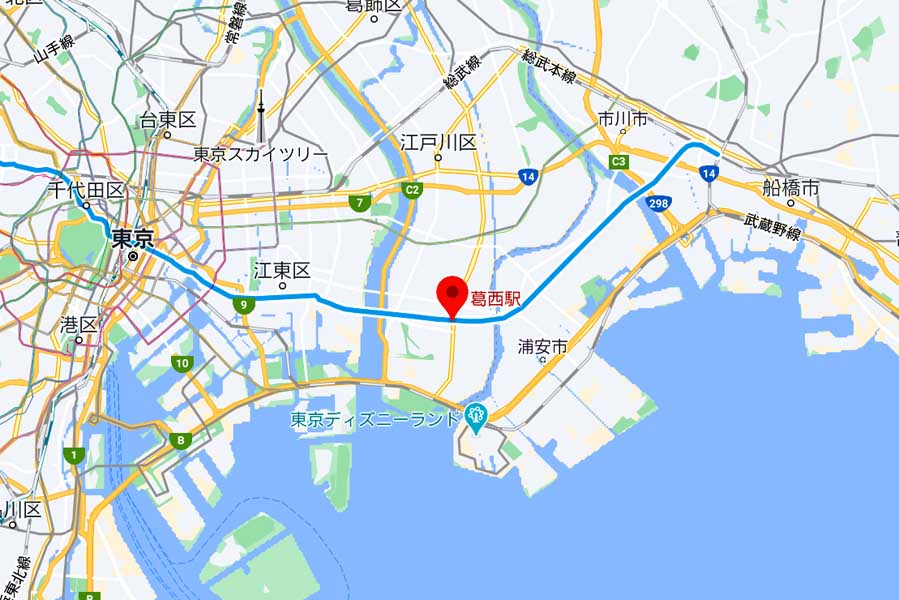

初期の浅草海苔の原料は下総の葛西(現在の江戸川区)で収穫されており、これが、江戸時代には各地に広がりました。

その後、海苔がもうかると知られると沿岸の漁師たちの間で争いが激しくなります。1715(正徳5)年には羽田村と大森村が、深川漁師町・八丁堀・中島町・蛤町・奥川町・北川町・南八丁堀の各町と入会権を巡って争ったことが記録されています。

「アサクサノリ」なら今も現存

そんな状況に大変革が起こったのは、江戸時代中期です。

広島の両国元右衛門という人物が1727(享保12)年、樹木を海面に突き立てて海苔を養殖する技術を大森の人たちに伝授。これを契機に、大森は海苔を生産する土地として栄えるようになります。

ただその後、大森海苔にすっかり取って代わったわけではありませんでした。その理由は、大森の海苔問屋が生産された干し海苔を買い付け、浅草の問屋や行商人に卸していたからと言われています。

このことからもわかるように、浅草海苔の呼称に決まりはありません。浅草で売ったり、浅草の問屋を通したりすれば浅草海苔になるというわけです。商標になっているわけでもなく、浅草海苔を勝手に名乗っても問題にはならないのです。

大森では1962(昭和37)年に漁業権の放棄が行われて海苔の生産は絶えましたが、現在でも海苔問屋は数多く並んでおり、毎年12月に実施される入札が海苔の価格基準となっています。

こうしてみると伝統的な浅草海苔は途絶えたように見えるのですが、海苔の和名の一種である「アサクサノリ」はまだ存在します。アサクサノリの名前の由来は、もちろん東京湾一帯でかつて収穫・養殖されていたから。

今でもこの海苔を使って養殖を行っている地域は存在し、中にはその経緯を元に浅草海苔を名乗っているものもあるわけです。そのため、「浅草海苔は絶滅した」とは言えないのです。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |