知られざる本物のゴーストタウン 東京・昭島市「堀向地区」 なぜ商店街は森に変わり果てたのか?

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

昭島駅から歩くこと約20分

JR青梅線の昭島駅を降りると、北口左手に昭和飛行機工業(昭島市田中町)の敷地が広がっています。1937(昭和12)年に設立された機器メーカーで、昔ながらのノコギリ屋根の工場が目を引きます。

1938年に開業した昭島駅は、もともとこの会社の従業員のために設置されたもので、1959年までは「昭和前」という駅名でした。

駅から20分ほど歩いて工場街を抜けると、玉川上水に架かる拝島上水橋に出ます。この橋を渡ると堀向(ほりむこう)と呼ばれる地区です。現行の住所では昭島市美堀町の一部ですが、古くからお堀と呼ばれていた玉川上水の向こう側に位置するので、堀向という地名になったといいます。

通りの左側にはスーパー銭湯があり、広い駐車場にたくさんの車が駐(と)められていますが、周囲に人家はまばらで、緑が豊かなエリアです。すぐ先には西武拝島線の踏切がありますが、西武立川駅と拝島駅のほぼ中間に当たり、どちらの駅からも1km以上離れています。

踏切の北側には、木々に囲まれて大きな施設がぽつんと建っているのが見えます。資源のリサイクル施設として2011年に完成した昭島市の環境コミュニケーションセンター(同市美堀町)です。

知られざるゴーストタウン

踏切を越えると、人家はほとんどなくなります。それどころか道路沿いには延々と森が続いており、ゴミ処理関係以外の建物は見えません。周囲に工場が多いせいかトラックをはじめとする車は頻繁に通るものの、人通りはなく、昼間でもかなり寂しい印象を受ける場所です。

もっとも新宿から30km以上離れた郊外なので、このあたりまでくればこんな閑散とした場所があるのも不思議ではないと思ったり、ほかのベッドタウンのように、これから開発されて市街地化していくのだろうと考えたりする人も多いでしょう。

けれども、その考えは当たっていません。この場所では、それとは正反対のことが起こっていたのです。半世紀前、この通りは昭島で一番にぎやかだといわれた商店街でした。住宅地としての歴史はもっと古く、戦前から多くの人が暮らす場所でした。

古い商店街を取り壊して再開発することはさほど珍しいことではありませんが、その場合は、大型の商業施設に建て替えられるのが通例です。にもかかわらず、ここでは商店街が跡形もなくなって森に変わり、住人たちは姿を消してしまいました。実は、ここは人々から見捨てられたゴーストタウンだったのです。

都内の平野部という好立地でありながら、人々はなぜ、この地を立ち去ることになったのでしょうか?

横田基地の拡張が運命を変えた

戦前の堀向地区は武蔵野の雑木林が広がる場所でしたが、太平洋戦争の直前、1941(昭和16)年春に昭和飛行機工業の社宅が建てられ、人が住み始めるようになりました。

戦後になると都営住宅も建設され、道路沿いには商店街が形成されていきました。さらに公会堂やマーケットもできて、街はますます発展。1960年代には、約800戸の住宅に50軒ほどの商店、五つの病院が集まり、拝島駅前や昭島(昭和前)駅前の商店街よりも栄えていたといいます。

しかし、この土地は大きな宿命を背負っていました。すぐ北側に横田基地があったのです。

横田基地は、沖縄県以外では日本本土における最大の米空軍基地で、福生市・立川市・昭島市・武蔵村山市・羽村市・瑞穂町の5市1町にまたがっています。1940年4月に旧陸軍立川飛行場の付属施設「多摩飛行場」として設置されたのが始まりですが、戦後、米軍に接収され、当時の地名をとって「横田飛行場」と改称されました。

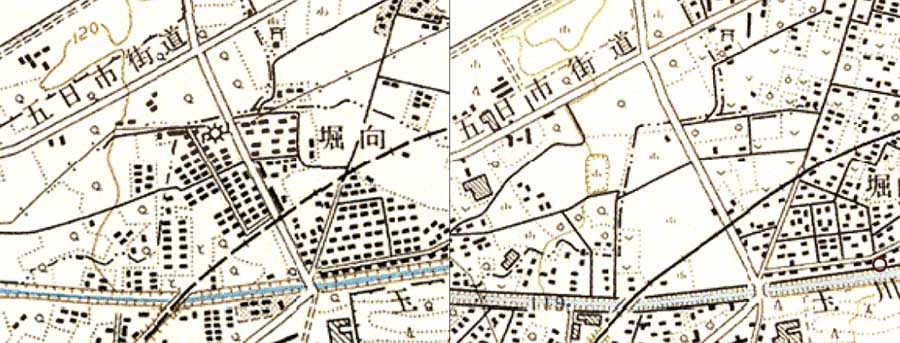

当時の滑走路の長さは約1300mで、現在の3分の1ほどの規模でしたが、1950年6月に朝鮮戦争が始まると、国連軍の主要基地となります。朝鮮戦争は1953年に休戦しましたが、それ以降も、大型ジェット機や輸送機が頻繁に離着陸できるようにするため、数回に渡って工事がおこなわれました。そして1960年には、現在と同程度の広さ(滑走路3350m)にまで拡張されたのです。

この拡張工事は周囲の地域に大きな影響を及ぼしました。基地の北側では国道16号線と八高線の移設がおこなわれ、堀向のある南側でも五日市街道のルートが変更されたほどです。堀向の住宅街にも、すぐ間近まで滑走路が迫ってきました。これによって多くの問題が顕在化してきます。

昼夜問わずとどろく軍用機の騒音

基地の近くの街では当時、米軍の自動車による交通事故や米兵と日本人女性間の風紀の乱れなどが問題視されていました。堀向もその例に漏れませんでしたが、それ以上に住民を苦しませたのが、軍用機による騒音でした。

1950年代以降、軍用機はジェット化や大型化が進み、従来とは比べ物にならない爆音をとどろかせるようになったのです。その音は100ホン(当時使われていた騒音の単位。数値的には現在使用されているデシベルと同じ)を超えることもまれではなく、125ホンに達することもあったといいます。100ホンというのは電車が通るガード下の騒音に相当します。

それが昼夜を問わず、毎日100回以上も聞こえてくるのです。飛行コースの真下になってしまった堀向では、そのたびに家が揺れ、窓ガラスがガタガタと音を立てたといいます。

屋内でも会話は成り立たず、テレビもラジオも楽しめません。それどころか、電波障害によってテレビ画面が頻繁に乱れ、まともに視聴することができなかったといいます。

おまけに離陸の前には必ずエンジンテストがおこなわれました。こちらの音は飛行音のように待っていれば収束するものではなく、同じ場所から同じ音量で長時間聞こえてくるのです。

「ここは人間の住むところではない」

これらの騒音によって、住民は睡眠不足や聴力の低下、精神的な苦痛に悩まされ、正常な日常生活を営むことが困難になってしまいました。実際、視察に訪れた国会議員は「ここは人間の住むところではない」と言ったそうです。

そのうえ1964年12月には、軍用機の超低空飛行によって発生した衝撃波で共同浴場の窓ガラスが割れ、入浴中の婦人が血だるまになるという事故まで起こりました。

被害は騒音だけではありません。横田基地の重油が漏れて井戸水が汚染されたこともありました。周辺地域では軍用機の墜落事故や、部品の落下などの事故もたびたび発生しました。

当然、住民からは抗議の声があがりましたが、1965年2月にベトナム北爆を開始した米軍は、横田基地をベトナム戦争の最重要戦闘基地に位置づけ、軍用機の飛行回数は以前にも増して多くなります。この月の平均飛行回数は1日224回を数え、多い日は491回にも達したといいます。

1965年から始まった集団移転

住人たちが平穏な生活を送るためには、もはや、この地を離れるしかありませんでした。最後の手段として、集団移転せざるをえなくなったのです。

移転は1965年から始まり、1970年代前半まで徐々に進められました。移転先として、昭島市内に新しく団地が造成されましたが、他の地域に移った人も少なくありません。

わずかに残った人はいたものの、堀向地区はゴーストタウンと化し、住人が去った家は取り壊されました。国有地となった跡地では植樹がおこなわれたため、現在は木々が生い茂り、商店や住宅が立ち並んでいたかつての面影はまったくありません。

問題はいまだ解決せず

集団移転から40年以上を経て建てられた環境コミュニケーションセンターの入り口横には、堀向の歴史について記されたモニュメントが設置されています。これだけが、ありし日の堀向をしのぶよすがといっていいでしょう。

その上空を今日も、軍用機が飛び去っていきます。

最盛期に比べれば飛行回数は大幅に減少したとはいえ、その爆音は相当なもので、脳天が押しつぶされるかのような脅威を覚えることすらあります。この地を歩くと、根本的な問題はいまだ解決していないことを実感させられるでしょう。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |