サブカル聖地の意外な歴史 秋葉原の地名は「庶民のカン違い」から生まれていた!

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

駅前広場はかつて火災の避難所だった

アニメ・漫画など日本を代表するサブカルチャーの発信地として、世界的にも注目を集めている秋葉原。新型コロナの影響によって外国人の姿はめっきり減りましたが、感染者数の激減とともに活気を取り戻しつつあります。

JR秋葉原駅改札を出てすぐの広場には、休日ともなれば人が集まるようになってきました。この広場は、高層ビルの秋葉原ダイビル(千代田区外神田)の正面入り口に面し、通称「アキバ・ブリッジ」と呼ばれる歩行者用デッキが設置されています。

実はこの広場、明治初期は「火除地(ひよけち)」で、火災が起きた際の住民の避難所でした。そして、火除地は秋葉原の地名の由来に大きく関わっていくことになるのです。その経緯を追っていくことにしましょう。

大火を契機に創建された神社

ときは明治維新直後のこと。江戸はいったん火災が起きると大惨事を招く都市でしたが、維新を迎えて「東京」となっても、町並みを急に変えることはできませんでした。

そんなとき、現在の秋葉原一帯に大規模な火災が発生します。1869(明治2)年の「神田相生町(かんだあいおいちょう)の大火」です。火は燃え広がり、近隣1100戸が焼失しました。

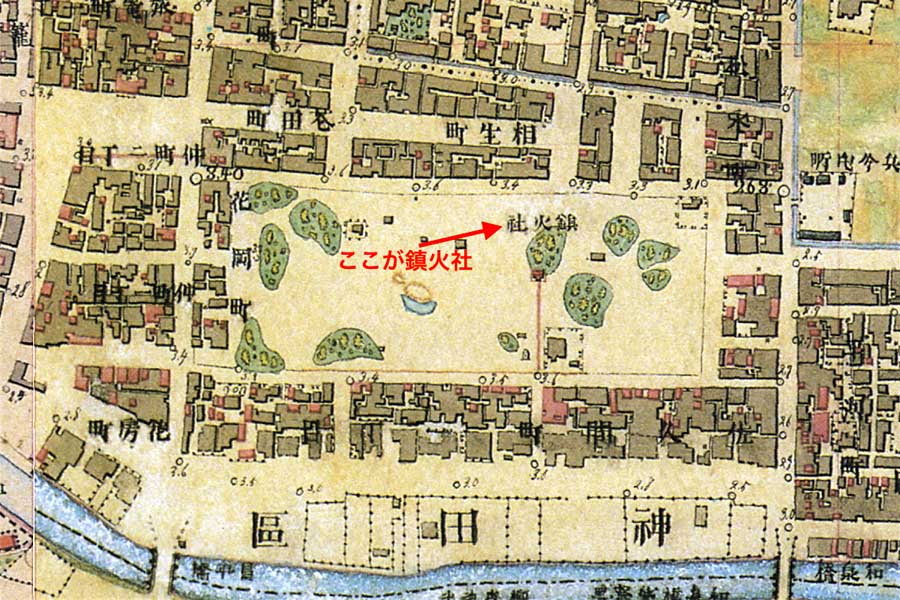

そこで東京府は、この場所に火除地を設置することにしました。当時はまだ鉄道が通っていなかったため、前述の秋葉原ダイビル前から昭和通り沿いのヨドバシカメラマルチメディアAkiba(千代田区神田花岡町)辺りまでブチ抜いた、約9000坪(約3万平方メートル、一説には1万6000坪とも)に及ぶ避難所となりました。

さらに東京府は、そこに鳥居と社殿を建てました。

鳥居と社殿を建てるというのは、ほかの神社の神さまを勧請(かんじょう。神を招いてまつること)すること。勧請されたのは当然、火を鎮(しず)める神でした。

・火産霊大神(ほむすびのおおかみ) = 火の神

・水波能売神(みずはのめのかみ) = 水の神

・埴山毘売神(はにやまひめのかみ) = 土の神

これを祭神として建立した社殿を、東京府は町を火災から守るという意味で「鎮火社」と名付けます。つまり神社を創建したのです。

明治初期の秋葉原には広大な敷地の避難所兼神社があり、庶民の守り神となっていたのです。事実、当時作成された「東京図測量原図」という古地図は、「鎮火社」の広い敷地を記しています。

庶民が愛した火除の神・秋葉さまのはずが……

ところが、ここから話がズレていきます。

神社の名称はあくまで鎮火社でしたが、東京府民にとって、鎮火といえば「秋葉さま」といわれる祭神が身近でした。

秋葉さまとは、そもそも遠江(とおとうみ。現在の静岡県西部)の浜松で火伏せの守護としてまつられていた祭神です。少し難しいですが、山岳信仰に由来する「秋葉権現(あきはごんげん)」という神仏習合の神さまでした。

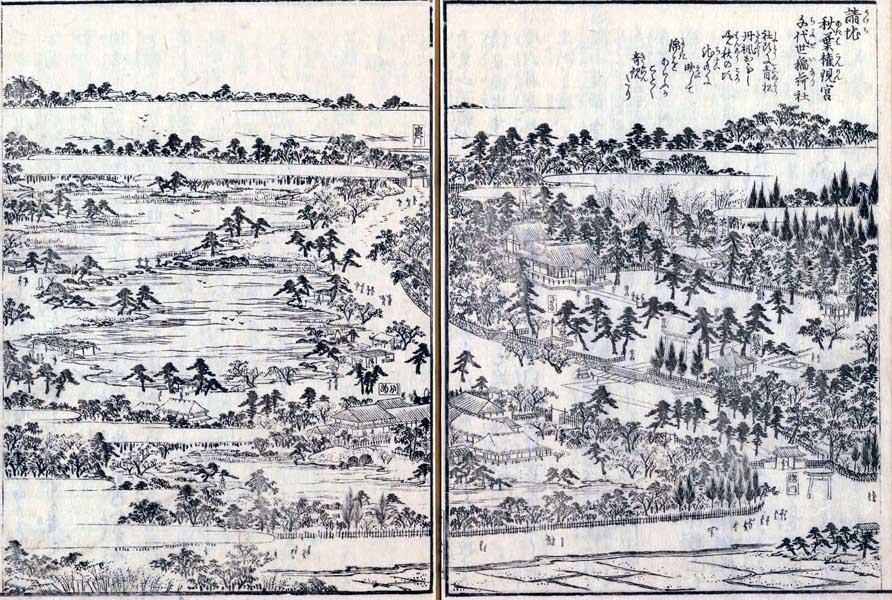

秋葉権現は江戸にもありました。向島(現在の東京都墨田区)の秋葉権現宮です。紅葉の名所としても、庶民に有名でした。

そうしたことから、東京府民は「火除」なら浜松、または向島の秋葉権現から、神が分祀(ぶんし。分けてもらってまつる)されたと考えたのでしょう。

特に向島は鎮火社と約7kmの至近距離でしたから、

「秋葉さまがやって来たらしいな」

「おう、聞いた。そりゃ~縁起がいいぜ」

と、庶民が思ったとしても不思議ではありません。

秋葉権現ではなかった鎮火社

しかし、神仏習合の秋葉権現は厳密には神社神道とは異なります。

実は勧請された神は、明治天皇の御下命で旧江戸城内にあった「鎮火社」という神社から分祀してもらっていたのです。そう、

・鎮火社≠秋葉権現

なんです、本当は。

それをバイアスがかった府民たちが、「秋葉さまに違いない」と誤解してしまったわけです。ああ、カン違い!

もう止められません。庶民は鎮火社を秋葉さまと信じ、しまいには口々に

「あきばっぱら」

「あきばのはら」

など好き放題に呼ぶようになったと、『秋葉原貨物駅の記録』という論文には記されています。

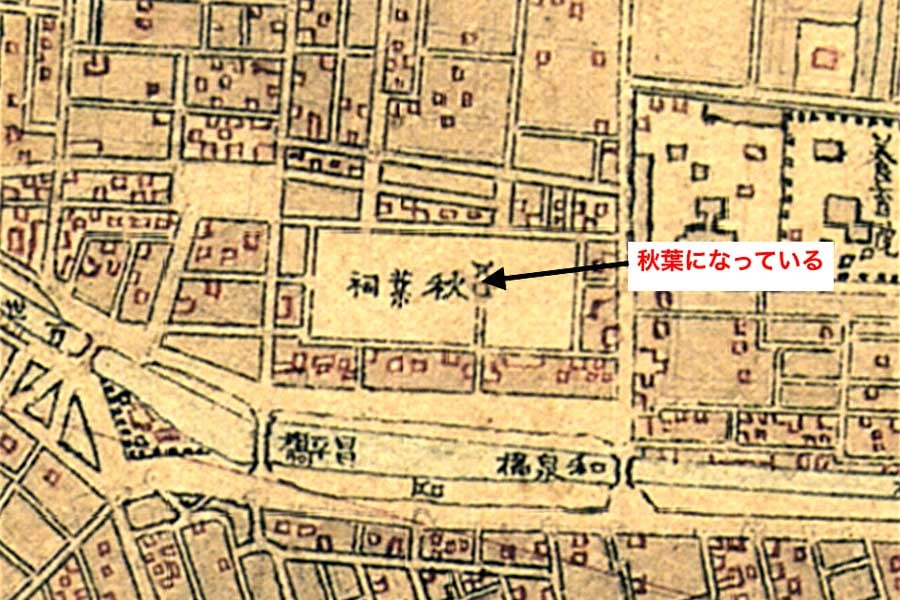

1880(明治13)~1886年に作成された「迅速測図」では、府民が言い出した“愛称”をもとに、「鎮火社」から「秋葉祠(あきばのほこら)」へ変わっています。カン違いが普及していたことがわかります。

「秋葉」の読み方は本来は「アキハ」

そうこうしている内に、1890(明治23)年に鉄道がこの地まで延長されました。鉄道は正式に「秋葉原線」と名付けられたことが、前出『秋葉原貨物駅の記録』にあります。庶民のカン違いが、ついに鉄道の路線の命名につながったのです。

新設した駅(当時は貨物取扱駅)の正式名称も、当初は「あきはのはら」でしたが、1911(明治44)年には「あきはばら」に変更されます。

線路が鎮火社のど真ん中を横断して敷かれることになったため、鎮火社は北へ約3km離れた松葉町(現在の台東区松が谷)に移転しました。

その後、庶民に流布していた愛称「秋葉」をそのまま使用することとなり、1930(昭和5)年に秋葉神社と改称。以降、住宅街にひっそりと建っています。

ちなみに前述した浜松の本家本元・秋葉権現は、「秋葉山(あきはさん)本宮」という全国の秋葉神社の総本社として、今も同地にあります。

読みは「アキハ」です。現地の人々も「アキハさま」と呼んでいると、地名研究家の谷川彰英氏の著書にあります。東京の秋葉原の読みも「アキハバラ」ですから同じです。

しかし、それを今、私たちは親しみを込めて秋葉原を「アキバ」と呼びます。鎮火社を秋葉さまとカン違いした早とちりの庶民が、「あきばっぱら」「あきばのはら」と呼んでいたのが、1周回って「アキバ」に戻ってきたのです。

カン違いから始まったかもしれませんが、耳障りもよく呼びやすいですね。「アキバ」は東京に今も息づいています。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |