都営バスの最長路線 「梅70」系統で巡る青梅街道の歴史と武蔵野風情が残る風景の数々

- アーバン ライフ メトロ - URBAN LIFE METRO - ULM |

都営バス最長の距離を走る「梅70」系統

131の系統と、総延長距離1000㎞を超える路線網の都営バス。なかでも最長の営業距離をもつルートとして有名なのが、青梅街道を西へと向かう「梅70」系統です。

西武新宿線花小金井駅北口とJR青梅駅西の青梅車庫とを結ぶこのバスのルートは、小平市・東大和市・武蔵村山市・瑞穂町・青梅市にまたがり、28.2kmの距離を2時間あまりで走破します。

多摩西部を走る長距離路線と、青梅街道の歴史をたどってみましょう。

東京の郊外と山間部を結ぶ生活路線

大型スーパーの買い物客でにぎわう花小金井駅前に、青梅車庫行のバスがやってきました。バス停で待つ乗客はほとんどが年配者で、車内の座席はほぼ埋まります。終点までの停留所はなんと81か所。途中四つの踏切があり、定時運行の苦労がしのばれます。

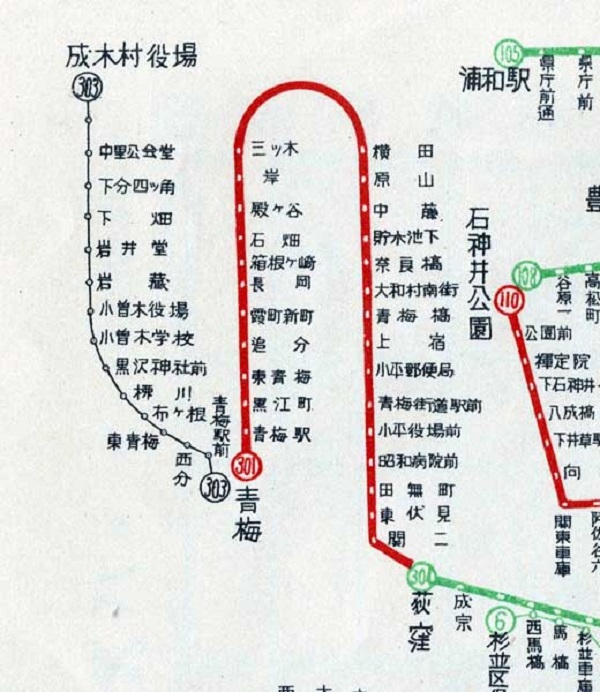

梅70系統のルーツは、戦後間もない1949(昭和24)年に開通した、荻窪駅と青梅とを結ぶ301系統です。

東京の西の郊外は戦災を受けた区部から移住する人、あるいは海外からの引き揚げ者の住宅建設などによって、急速に人口が増加していました。1960年には荻窪駅~阿佐ヶ谷駅間がルートに加わり、発展する郊外生活者の足となります。青梅街道をひたすら西へたどる路線です。

『最長距離の都バス』として知られるようになった梅70系統ですが、鉄道の利便化と民営バスの路線拡大によって乗客数が減少、営業収支は次第に悪化していきます。

市役所や病院など、沿道に公共施設が数多くあるこの路線の維持を求める声は大きく、昭和の終わり頃から沿線自治体による赤字額の補てんが始まりました。このときに田無(現西東京市)~阿佐ヶ谷間が廃止されています。

赤字額の約3分の2を自治体が負担する状況が長く続いていますが、2015年には西東京市が補助金を打ち切ったため、西武柳沢駅~花小金井間が廃止されて現在の営業キロ数になりました。

旧街道の面影 ~小平市から東大和市~

小平市内には西武鉄道の踏切が3か所あり、交通渋滞の原因になっています。バスはアイドリングストップをくり返しながら、ゆっくり進んでいきます。

青梅街道の歴史は、江戸初期の1606(慶長11)年にさかのぼります。新宿追分(現・新宿3丁目伊勢丹付近)で甲州街道と分かれるこの道筋は、江戸城改修に必要な石灰を青梅周辺から輸送するルートとして整備されたものです。青梅から先は大菩薩峠を越えて塩山・甲府方面と連絡し、甲州街道の裏街道として利用されました。

小平市から東大和市にかけては、青梅街道沿いにそびえる樹木が印象的です。武蔵野の風情が色濃く残る地域で、街道筋の農家の門前に設けられた無人の野菜売り場が目を引きます。30年ほど前までは、左右に連なる農家の屋敷森の木々が、街道を覆うように生い茂る光景を見ることができました。

府中街道との交差点を過ぎた右手には、かつて小平小川郵便局がありました。昭和の終わり頃まで1908(明治41)年築の木造局舎が残っていて、地域のシンボルになっていました。

青梅街道の変遷を見守ってきたこの建物は、市の文化財として民家園・小平ふるさと村(小平市天神町)に移築保存されています。開局当初、この郵便局の管轄地域は周辺19か村。梅70系統のルートである奈良橋・芋窪(東大和市)や中藤(武蔵村山市)までおよんだというから驚かされます。

近づく山々 ~東大和市から青梅市~

東大和駅前で乗客の多くが入れ替わりました。やはり沿線の総合病院の近くで乗降する利用者が多いようです。新青梅街道との交差点を越え、しばらくすると左折。進行方向の右手には狭山丘陵の緑が連なっています。

埼玉県に接するこの地域は、多摩湖・狭山湖を擁する広大な里山です。東大和市から武蔵村山市にかけては緑地公園として整備され、地域住民の憩いの場となっています。この先進行方向に見える山々が、次第に近づいてきます。

瑞穂町で新青梅街道と合流、国道16号線を越えるとバスのスピードが上がります。鈴法寺跡停留所に近づくと、右手に旧吉野家住宅のかやぶき屋根が見えてきました。

東青梅の住宅街を通り、伝統的な商家や看板建築の立ち並ぶ駅前商店街を抜けて、JR青梅駅に到着しました。ほとんどの乗客は駅で下車しますが、バスはさらに1kmほど西へ向かいます。

青梅の地に初めて集落が誕生したのは鎌倉時代です。木材や織物の産地として発展し、明治以降も繁栄を続けました。平成に入り、町おこしの一環として古い商店の空き店舗を活用、さまざまな観光施設をオープンしています。2021年には国の登録有形文化財に指定されている木造建築を再利用して映画館が誕生しました。

右手に旧稲葉家住宅が見えてくると、ついに終点の青梅車庫に到着。定時より10分弱の遅れでした。

都バス、山を行く

最後にもうひとつ、緑あふれる都営バス路線を紹介しましょう。

青梅車庫の西、裏宿町バス停から青梅街道、成木街道を経て、終点・上成木へ至る約18kmの路線、梅76系統です。平日も運行している都営バス路線としては、都心部から最も離れた場所を走るルートになります。

青梅市成木地区は、かつては関東有数の石灰生産地として栄えました。江戸の町の発展とともに、商家でしっくい塗りの土蔵があいついで建てられるようになったため、石灰の需要は急増したのでした。

近代に入って、セメントの原料となる石灰の重要性はさらに高まり、青梅から奥多摩にかけてさかんに採掘はおこなわれました。かつて青梅線の線路を行きかった、石灰を満載した貨物列車をご記憶の方も多いかと思います。

吹上峠をトンネルで抜けると、バスの左右に見える山々が近づいてきます。木々の間を走り抜けている感覚です。青梅市中心部から山道を走ること50分ほどで、終点の上成木に到着しました。

上成木は高水三山(高水山・岩茸石山・惣岳山)登山の拠点となる場所です。バスはここで折り返しとなりますが、街道は小沢峠をトンネルで抜け、埼玉県飯能市(旧名栗村)へと続いています。休日はハイカーの姿も見られるものの、やはり乗降客の中心は地区のお年寄りです。集落を結ぶ生活路線の重要性を感じさせます。

都心で見慣れたグリーンのバスを、緑豊かな山あいのバス停で眺めるのは不思議な感じがします。山間部の都民の生活をささえる都営バスは今日も走り続けています。

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!

| いいね |  |

|

|---|---|---|

| ムカムカ |  |

|

| 悲しい |  |

|

| ふ〜ん |  |